BtoBマーケティングや営業戦略では、コロナや人手不足、DX推進の影響を受け、営業DXやデジタルセールスが加速している。営業DXやデジタルセールスでは、「できるだけ人の工数を使わずに、効率よくセールスすること」を目標に営業改革が進められている。顧客側(購買側)も購入先の情報収集・製品選定をデジタル上で行うケースが増えてきており、売り手も買い手もデジタル化はメリットのある施策と言える。

こういった背景がある中で、営業DXやデジタルセールスを加速させていくと、営業を役割分担させていくこととなる。主に、デジタルなどを活用して新規リードを獲得するマーケティング部門と、獲得したリードを育成し見極めをするインサイドセールス、そして、実際にクロージング(受注獲得)するフィールドセールス(営業部門)の3つに分担されることが多い。

しかし、役割分担すると発生するのが、組織の部門の壁だ。マーケティング部門・インサイドセールス・フィールドセールスの連携不足が発生するのだ。フォロー率が悪化したり、協力関係が崩れていたり、対立することもあるのだ。これはデジタル活用においては、コンテンツ作りの協力が得られないなど、デジタル化推進にも影響を及ぼす。

このような状況では、デジタルセールスや営業DXの推進を阻害し、企業の営業力低下につながりかねない事態になってしまう。

そこで、今回のコラムでは、なぜこのようなことが発生するのか、どのように解消すべきか?の弊社の考えをご紹介する。発生要因はさまざまあるが、その要因の1つと思われる「KPI俯瞰」に焦点を当て、その詳細な内容と解消策についてご紹介する。

KPI俯瞰とは?

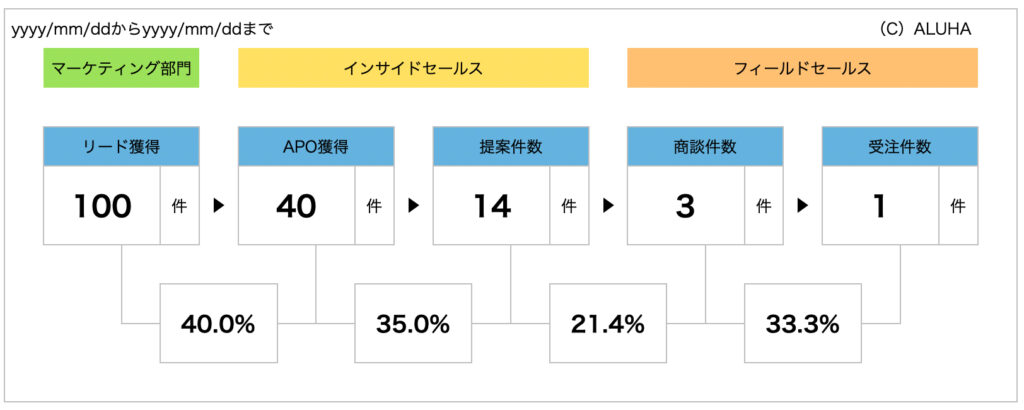

KPI俯瞰とは、セールスダッシュボードやロジックツリー、KPIツリーなどど呼ばれているもので、主に下記例のような俯瞰図のことをいう。

俯瞰図の作成方法は、各社まちまちで、見せ方などを工夫している企業も多くある。しかし、セールスのKPIを俯瞰するというと、だいたいこのようなイメージになるだろう。エクセルで作成したり、ITインフラが整っている企業では、BIツールなどで作成しているケースもある。

このKPI俯瞰が要因となって、冒頭に紹介した「マーケティング部門・インサイドセールス・フィールドセールスの連携不足」が発生する。

KPI俯瞰には2種類ある

なぜKPI俯瞰で連携不足が発生するのか?について紹介する前に、そもそもKPI俯瞰には2種類の俯瞰方法があることをご紹介しておく。この2つの俯瞰こそが、連携不足に大きく関わっているからだ。

1種類目は、営業戦略の部分的なKPIを細かく俯瞰する「KPI部分俯瞰」と、もう1つは営業戦略の全体のKPIを広く俯瞰する「KPI全体俯瞰」だ。

営業戦略の部分的なKPIを細かく俯瞰する「KPI部分俯瞰」とは?

「KPI部分俯瞰」とは、マーケティングや営業のある施策部分のみを深掘りしたKPI俯瞰の事だ。例えば、デジタルを活用してリード獲得する場合、その担当者は「WEBサイトのアクセス数」「広告の表示回数、クリック数」「CVRやCV件数」「離脱率・直帰率」といったWEBに関連する細かいKPIを俯瞰する。

インサイドセールスであれば、「電話件数」「APO件数」「対話件数」「リードのニーズ確認件数」「営業送客数」などをKPI化し俯瞰する。

こういった各担当者の業務に関連する部分的なKPIを深く掘り下げて見ることを「KPI部分俯瞰」という。

営業戦略の全体のKPIを広く俯瞰する「KPI全体俯瞰」とは?

「KPI全体俯瞰」とは、「KPI部分俯瞰」とは真逆の営業戦略の全体を広くみるためのKPI俯瞰だ。冒頭で紹介した下記のKPI俯瞰は「KPI全体俯瞰」といってよいものだ。

このように、営業戦略のKPIは部分的に深く掘り下げるKPI部分俯瞰と、全体を広くみる「KPI全体俯瞰」がある。そしてこれらが部門連携の課題を生み出す要因となっているのだ。

部門連携が弱いのは「KPI部分俯瞰」が要因

冒頭で紹介したように、デジタルセールスや営業DXが推進されると、営業を役割分担させていくこととなる。

それは、主に、下記の通りだ。

| マーケティング部門 | 展示会、セミナー、デジタル活用などで新規リードを獲得する |

| インサイドセールス | 獲得したリードを育成し確度の見極めをする。ニーズ・課題の確認などを行い、営業部に送客する |

| フィールドセールス(営業部門) | 実際にクロージング(受注獲得)する |

そして役割分担されると、マーケティング部門はマーケティング部門のKPIを「KPI部分俯瞰」により俯瞰し、改善していく。そして、インサイドセールスも、フィールドセールスも同様に、KPI部分俯瞰により各自改善していく。

このようにKPI部分俯瞰が行われると、各部門は自部門のみの最適化を行うようになり、「量」のみを追いかけることとなる。極論を言うが、KPIの目標数値さえ達成していればいいという考えのもと、施策展開してしまうのだ。特に各部門の管理者・責任者が数値を追いかけていくタイプであれば、その傾向は強くなるだろう。その結果、下記のような現象が発生する。

マーケティング部門は、自部門のKPI部分俯瞰を行い、リード獲得件数をもっと増やそうとする。そしていろんな施策に予算を使い、さまざまな部門の担当者を巻き込んでデジタルコンテンツを作成し、リード獲得件数を増やしていく。そしてインサイドセールスに送客する。ここで重要なのは、数を増やすと「質の悪いリード」も多く含まれてしまうということだ。

インサイドセールスは、獲得した多くのリードに対して電話など個別対応を行う。マーケティング部門のがんばりにより、件数が増加し、個別対応数が増えていく。しかし、「質の悪いリード」にも対応せざるを得ず、だんだん工数が悪化していく。それでも、自部門のKPIがあるため、フィールドセールスにそれなりの数のリードを送客する。

フィールドセールスは、インサイドセールスから送客されたリードに対して訪問や提案を行う。当然受注を目指して活動するが、「質の悪いリード」が含まれているため、営業工数が悪化していく。その結果、マーケティング部門やインサイドセールスに対し、「質の悪いリードしか来ない」という印象をもつようになり、フォロー率の低下、関係悪化といった事態を招く。

こういった現場の動きがある中で、マーケティング部門、インサイドセールス、フィールドセールスの責任者(管理者)は、「KPIを達成できていない」という判断のもと、数を増やしていこうというような決断をしてしまうと、ますます、「量ばかり追いかける施策」が展開されてしまい、その結果、「工数ばかり悪化して売り上げは変わらない」と言うような状況を生み出してしまう。

このような状況が続くと、マーケティング部門から見れば、「せっかく獲得したリードをインサイドセールスやフィールドセールスはクロージングしない」と見えてしまうだろう。

インサイドセールスからみれば「マーケティング部門のリードは質が低いし電話してもほとんど相手にされない。でも営業部に送客しないといけないから、送客せざるを得ない。営業部からは確度確認が甘いといわれるが、仕方がない」となってしまう。まさにサンドイッチ状態だ。

フィールドセールスから見れば「マーケティング部門・インサイドセールスのリードは質が悪く、提案・受注にならない。デジタルコンテンツ作りなどに協力もしているのに一向に改善しない」と見えてしまう。

これこそが、各部門の連携を阻害する要因となり、連携課題の発生要因となっていると考えられる。

まとめると、マーケティング部門・インサイドセールス・フィールドセールスがKPI部分俯瞰をすることにより、量を追いかける施策に走りがちになってしまい、それが常態化することで、連携不足につながっているのではないか?ということだ。

解決するためのKPI全体俯瞰のやり方

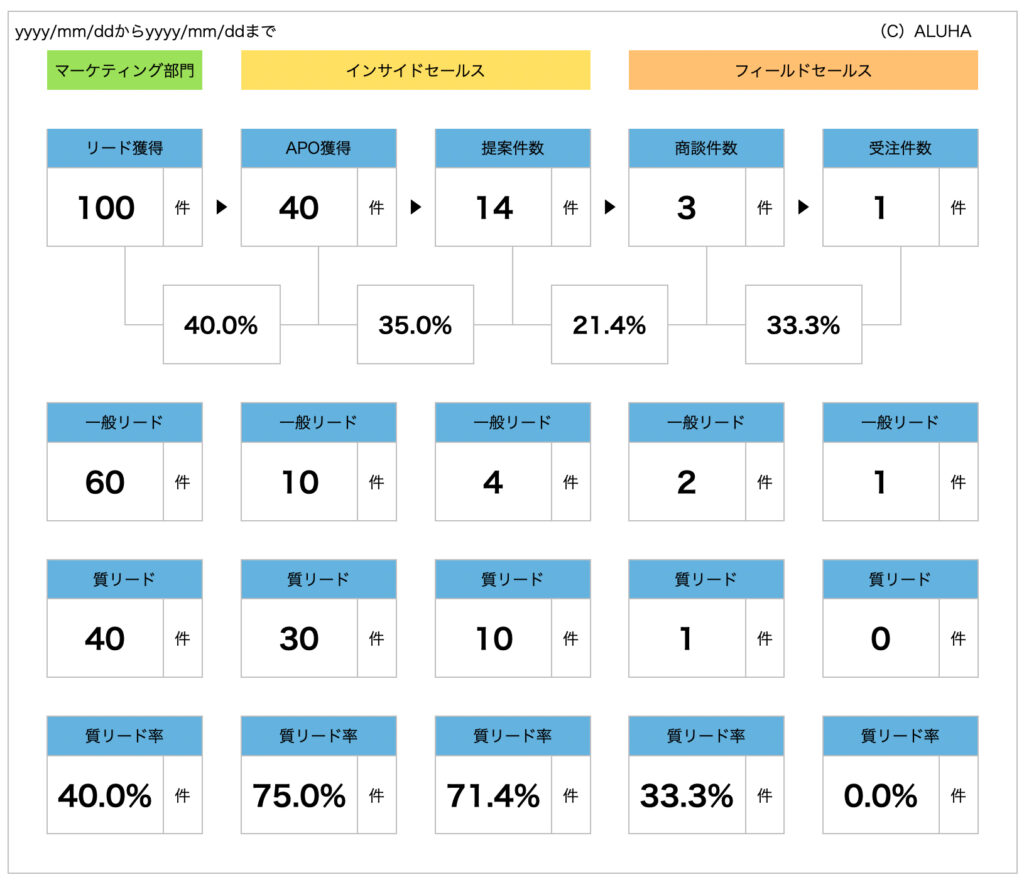

この要因を解消するにはKPI部分俯瞰のみではなく、KPI全体俯瞰が必須となる。しかも、単純にKPI全体俯瞰するだけではない。「量だけを追いかけていないか?」を俯瞰して確認しなければならない。そのためには、KPI全体俯瞰を下記のようなイメージで行うと良いだろう。

上記の例では、KPI全体俯瞰に、一般リード、質リード、質リード率という新しいKPIを追加している。それぞれ下記のような意味だ。

| 質リード | 質の高いリードの件数。「質の高さ」をどのように定義するかが重要。例えば、「購入確度の高いリードの件数」、もしくは、「ターゲティングしているターゲット像に合致しているリードの件数(自社の強みを活かせるリードとも言える)」や、「売れるとLTVが最大化する可能性の高いリード」など。定義はそれぞれで異なるが、「購入確度の高いリードの件数」は購入確度を事前に把握することが難しいため判断が曖昧になりがち。 |

| 一般リード | 質リードではないリードの件数。有象無象ではなく、製品は売れるかもしれないが、売れてもLTVが低い可能性があるや、強みが生きないリードで受注率に影響が出る可能性があるリードなど。 |

| 質リード率 | 合計件数に対する質リードの割合。質リード/合計件数で算出。 |

このようにKPI全体俯瞰をすることで営業戦略の見えなかった課題が見えてくる。

マーケティング部門では、リードの件数という意味では十分だったかもしれないが、量を追いかけるあまり、一般リードの割合が増えている。本来は質リードをもっと獲得しなければならいはずだ。

インサイドセールスは、100件中40件のAPOをとっており、もっとAPO率を高めようと判断されるかもしれないが、実は質リードに対しては、30件以上のAPOを獲得している。提案についても同様だ。ターゲットイメージに合うリードに対してしっかり活動できている。量よりも質重視の活動をしているという証拠だ。

フィールドセールスはどうか。せっかくインサイドセールスが質リードを中心に、アポ・提案を行っているのに、質リードへの受注が取れていない。これは製品の特性を理解していない可能性があり、そもそも自社の強みを活かしたクロージングができているのか?ということになる。

このように、上記はあくまで例であるが、KPI全体俯瞰に「一般リード、質リード、質リード率」というKPIを追加するだけで量だけではない、いろんなことが全体俯瞰してみることができるようになる。その結果、営業戦略の部分的な最適化ではなく、全体最適もできるようになるだろう。

まとめ

御社で、もし下記のような課題が起きていたら、このコラムで紹介したKPI全体俯瞰をしてみるといいかもしれない。

- マーケティング部門・インサイドセールス・フィールドセールスの関係があんまりよくない。フォローしあう、協力し合うという関係が作れていない

- マーケティング部門・インサイドセールス・フィールドセールスのKPIが急にあがると、別部門の数値が急激にさがる

- マーケティング部門・インサイドセールス・フィールドセールスの責任者が自部門の数値しか見ておらず、数が全てというような文化になっている

数だけ追いかけるのではなく、本当の要因を見つけ出すためのKPIをうまく設定し、KPI部分俯瞰とKPI全体俯瞰を使い分けて、営業戦略やマーケティング戦略の効率化を図ろう。