BtoBマーケティングでは、「デジタルを活用してみたものの、どの程度効果があるのか定量的な指標で測れていない」といった課題が多々発生する。実際に弊社のお客様からも以下のような相談が来ている。

そこで今回のコラムでは、デジタル活用の定量的な効果測定の考え方についてご紹介する。

なぜBtoB企業では効果測定が難しいのか?

BtoB企業において、デジタルマーケティング施策の効果を定量的に測定することは容易ではない。これは、BtoCとは異なる購買プロセスの複雑さと、関与するステークホルダーの多さに起因している。

まず、BtoBの購買プロセスは長期にわたる傾向がある。検討から契約までに数ヶ月、場合によっては1年以上かかることも珍しくない。その間に複数の接点が存在し、WEBサイトの閲覧、ホワイトペーパーのダウンロード、メルマガの開封、セミナー参加、営業担当の説明、技術担当の説明など、様々なタッチポイントが発生する。これらの接点が最終的な商談や受注にどのように寄与したのかを明確にするには、高度なトラッキングとデータ統合が必要となる。

さらに、意思決定に関与する人数が多い点もBtoBの特徴である。技術部門、購買部門、経営層など、複数の部署が関与するため、1人のリードが受注に直結するとは限らない。このようなプロセスでは、どの施策がどのフェーズに影響を与えたのかを定量的に把握することが難しい。

加えて、オフライン施策との連携も効果測定を複雑にする要因である。展示会や営業訪問など、リアルな接点が商談化に大きく寄与する場合、デジタル施策単体での評価は不十分となる。たとえば、展示会で名刺交換した相手が後日WEBサイトを訪問し、資料をダウンロードした場合、その行動は展示会の影響か、WEB施策の成果かを切り分けることは困難である。

このように、BtoB企業におけるデジタルマーケティングの効果測定は、単純な数値では語れない構造的な課題を抱えている。だからこそ、施策と成果をつなぐ指標設計や、営業部門との連携によるデータ統合が不可欠となるのである。

また、このような課題はデジタル活用に限った話でもない。展示会、セミナー、営業担当の説明など、デジタル以外の施策においても、「実際に効果があったのか?」を定量的に測定することは難しい。デジタルであろうがなかろうが、「購買プロセスの長さ」「意思決定に関与する人数の多さ」「オンラインとオフライン施策の連携の影響」というのは変わらないためだ。

BtoBのデジタルマーケティングの効果を定量的な指標で測る方法

理想論をいえば、●●●万円の売上(もしくは利益)を得るために、オンライン施策は■%貢献、オフライン施策は▲%貢献というように、貢献率を算出できると理想的だ。そして、オンライン施策の■%をさらに、ホワイトペーパーが★%、メルマガが◆%という具合に細分化できるとマーケティングの投資に対して、どれだけの利益が得られたか?も具体化できるだろう。

しかし、上述したように、「購買プロセスの長さ」「意思決定に関与する人数の多さ」「オンラインとオフライン施策の連携の影響」がある以上、非常に困難である。すべての受注案件でここまで精密な計算をしようと思うと、それだけでも膨大な工数がかかりそうである。

そこで、正確な効果測定は難しいが、どのように効果測定すべきか?の考え方をご紹介しよう。

リード獲得の「件数と質」「獲得コスト」で評価する

BtoBのデジタルマーケティングは、WEBやメールなどを使ってリードジェネレーションの施策を展開することが多い。そのため、リードジェネレーションのKGIである「リード獲得」を効果測定の指標にする。

上記図の縦軸はリード獲得の施策だ。チャネルといってもよい。AからPは実際の数値(獲得できた件数やかかったコストなど)を記入する。

| 営業が自身で作ったリード(SGL) | 営業部門が独自に活動して獲得したリード |

| パートナー経由のリード | 代理店や販売パートナーが獲得したリード |

| 自社サイトやメルマガで獲得したリード | SEO、オンライン広告、ホワイトペーパー、メルマガなどで獲得したリード。デジタルマーケティングの領域になる |

| 展示会などのイベントで獲得したリード | 各種展示会で獲得できたリード |

| メディア活用で獲得したリード | 各種メディアを活用して獲得したリード(オンラインメディアも含む) |

次に横軸だ。

| ICP該当(質) | ICP(理想的な顧客像)に該当するリードかどうか。主に、「高いLTVが期待できるリードか?」「受注確度は高いか?」が条件となりそのリードは顧客化すると大口顧客になる可能性が高い |

| ICP非該当(量) | ICP(理想的な顧客像)に該当しないリード。顧客化すると小口顧客になるリード |

| 合計 | 獲得できたリードの数 |

| ICP率(バランス) | ICP該当するリードが取れた割合。高いほど質がいいリードが取れたことになる |

| コスト | 各種施策にかかったコスト。主に人件費、各種ツールのお金、広告費、コンテンツ作成費用など |

| リード獲得コスト(量) | コスト/合計の金額。1リード獲得するのにかかっているコスト |

| リード獲得コスト(質) | コスト/ICP該当の金額。質の高いリードを1件獲得するのにかかっているコスト |

このような図を作成し、AからPの数値を算出するとさまざまな観点で、従来の営業とデジタルマーケティングを比較できる。

量を重視した比較

リード獲得の量を重視する場合は、合計とリード獲得コスト(量)を重視した比較を行えばよい。最も数が獲得でき、かつ、最もコストの安い施策が最適解ということになる。

質を重視した比較

リードの質(「高いLTVが期待できるリードか?」「受注確度は高いか?」)を重視する場合は、ICP該当(質)とリード獲得コスト(質)を基準に比較する。最も低コストで質の良いリードを獲得できている施策が最適解になるだろう。

質と量のバランスを重視した比較

質と量のバランスを重視した比較の場合は、ICP率(バランス)とリード獲得コスト(量)、リード獲得コスト(質)を比較する。最も低コストで質と量のバランスが良い施策が最適解となる。

結局どれだけ売上に貢献しているのかで比較するには?

以上のようにリード獲得の件数を指標にして比較することはできる。しかし、結局どれだけ売上に貢献しているのかで比較することはできていない。売上貢献で比較するにはどうすればいいだろうか?

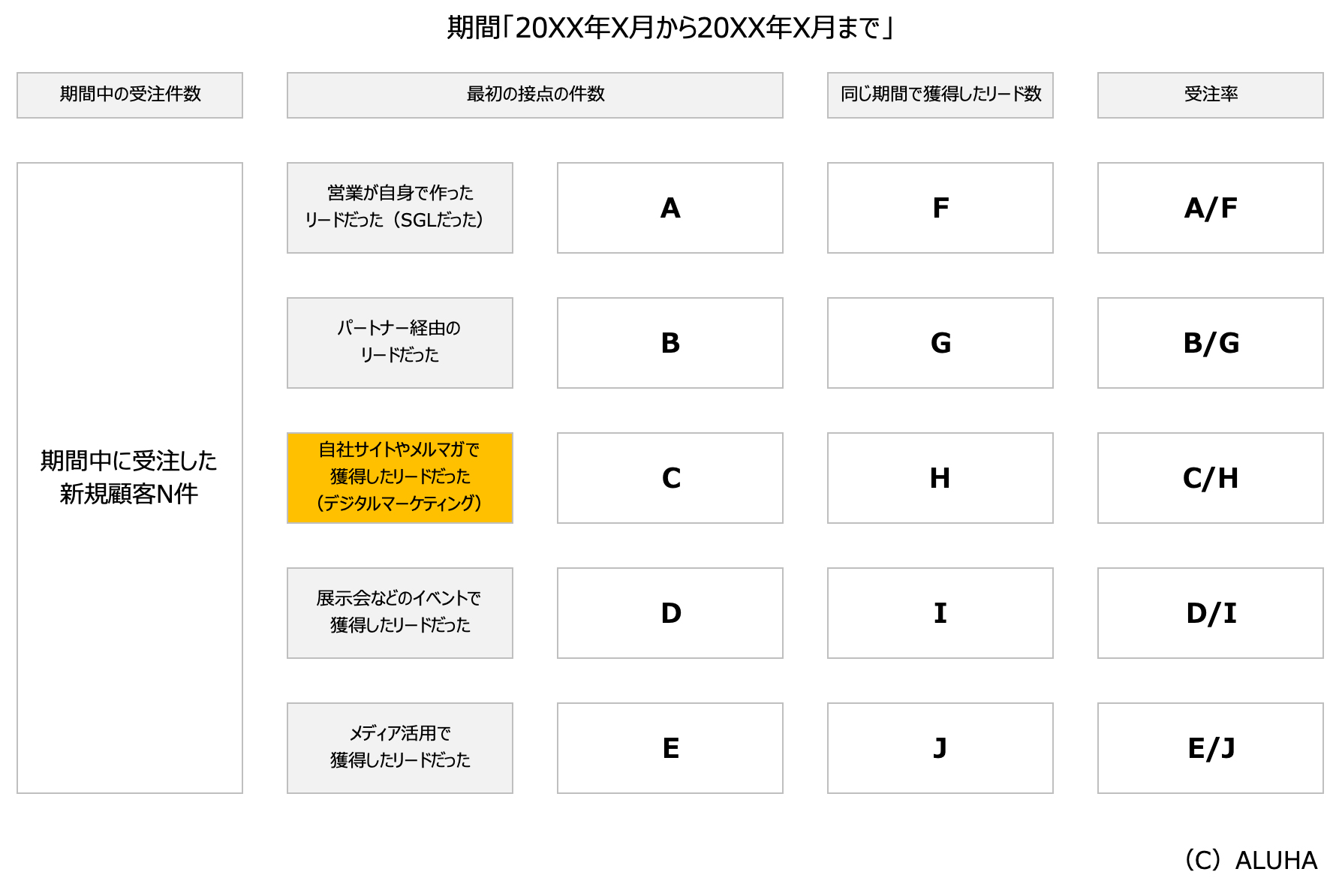

正確性には欠けるが、過去に受注したお客様の最初の接点は何だったか?を分析することで売上貢献を推察するという方法がある。以下に簡単な分析例を記載する。

| 期間「20XX年X月から20XX年X月まで」 | 過去1年間などある特定の期間を決める |

| 期間中の受注件数 | 決めた期間において新規に受注した件数。N社(件)とする |

| 最初の接点の件数 | N社の顧客の最初の接点を施策別にカウントした数 |

| 同じ期間で獲得したリード数 | 決めた期間において、各施策別に獲得できたリードの数。過去の期間となるため、過去の数値を記入 |

| 受注率 | 「最初の接点の件数/同じ期間で獲得したリード数」で推定の受注率を算出 |

上記の表で算出した受注率をエビデンスにすれば、施策別にどれだけ売り上げに貢献できているか?を比較することができる。

ただし、あくまで最初の接点のみに着目した受注率であるため、「最初の接点はSGLだったけどWEBの動画を見て購入を決めた」や、「最初の接点はWEBのホワイトペーパーだったけど、営業の説明を聞いて買うことにした」といったあたりは分析できない。そのため、正確性には欠ける。しかし、1つの指標にはなるのではないだろうか?

まとめ

以上、従来からの営業活動に比べてデジタルマーケティングがどの程度効果があるのかを定量的な指標で判断する方法を2つご紹介した。1つ目は比較的精度が高いが、売上貢献と言えるような比較ではない。2つ目は精度は欠けるものの、売上貢献を軸に比較できている。

本来は正確な数値が取れるようにすべきであるが、なかなか難しいのも事実であるため、この2つをうまく使い分けたり、組み合わせて使うなどして、デジタルマーケティングの評価を進めてほしい。