このコラムではBtoBマーケティングの手法を一覧にして解説する。また手法別に「どんな企業におすすめか」「実際の取組事例や成功事例」「成功のポイントや注意点」も解説する。

- BtoBマーケティングの8つの施策別の44のマーケティング手法

- どんな企業におすすめできる手法なのか?を手法ごとに解説

- 各手法の成功事例や取組事例

BtoBマーケティングの8つの施策一覧

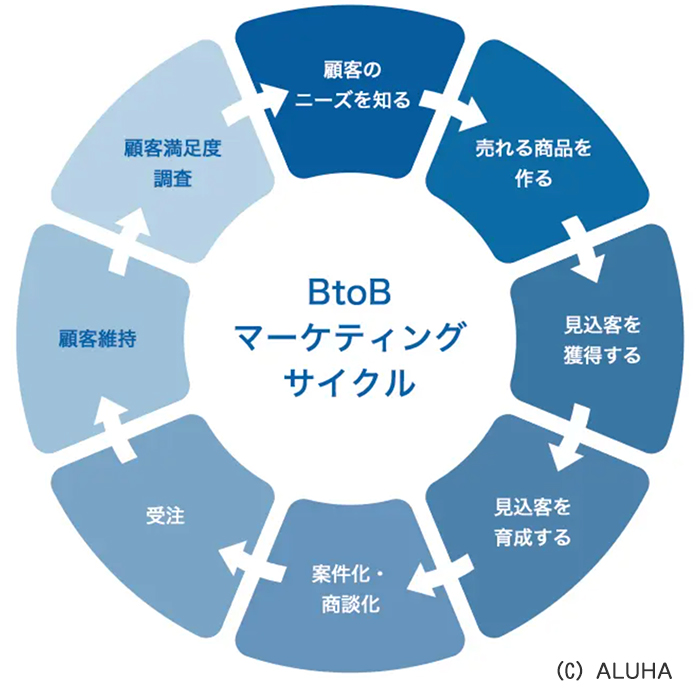

最初にBtoBマーケティングの施策について解説する。ALUHAでは、BtoBマーケティングを「図:BtoBマーケティングサイクル」のように「8つの施策」として定義している。ここでは、この8つの施策をベースに施策別のマーケティング手法を一覧でご紹介する。

- 顧客ニーズを知る

- 売れる商品を作る(差別化や価値の定義)

- 見込み客を獲得する(リードジェネレーション)

- 見込み客を育成する(リードナーチャリング)

- 案件化・商談化

- 受注

- 顧客維持

- 顧客満足度調査

BtoBマーケティングサイクルは、「顧客のニーズを知る」というマーケティングの原点から始まり、そして原点に戻る流れとなっている。このため、BtoBマーケティングの全体像を俯瞰するサイクル図と言える。BtoBマーケティングサイクルを回せば回すほど、「顧客のニーズ」をより深く理解できる仕組みとなっている。

顧客ニーズ・課題を調査・把握するための手法

BtoBマーケティングや営業において、顧客のニーズ(課題や悩み、実現したいこと)を調査・把握することは、非常に重要だ。市場調査・分析、差別化戦略、受注率改善など、マーケティングや営業活動の根幹をなすものとなるためだ。

顧客ニーズ・課題を調査・把握するときのコツとしては、「誰に聞くか?」が重要だ。弊社では、「自社の顧客や自社が保有するリードに聞く」ことをおすすめしている。業界別のBtoBメディアを活用して調査する方法もあるが、回答にノイズデータが入ることも多く、精度の高い回答が欲しい場合は、「自社の顧客や自社が保有するリード」を対象にする方が良い。

顧客ニーズ・課題を調査・把握するための手法としては、以下の4つの手法がある。

- アンケート調査

- ヒヤリング調査

- テキストマイニング

- アフターコーディング

顧客ニーズ・課題を調査・把握する具体的なやり方については、以下のPDF資料で詳細をまとめている。このPDF資料は、BtoBマーケティングや営業で重要な「ニーズ調査」のやり方とデータ活用方法について解説した資料だ。どんな調査が必要なのか、どんなことを聞けばいいのかなどのヒントになるのでぜひ参照して欲しい。

PDF資料名:ニーズ調査のやり方と調査すべき3つのニーズとは?

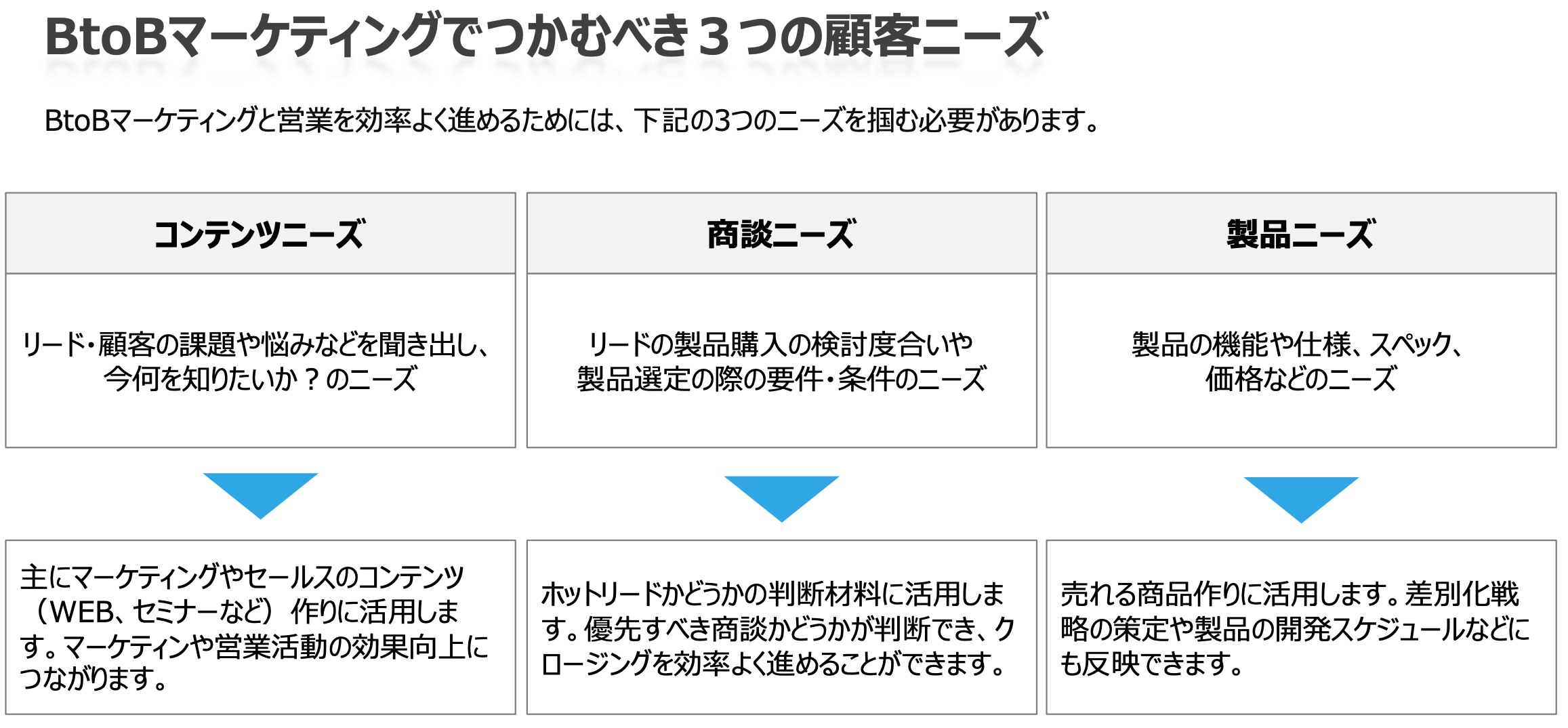

- BtoBマーケティングでつかむべき3つの顧客ニーズとは?

- なぜ3つのニーズが重要なのか?

- コンテンツニーズの調査方法とデータ活用方法

- 商談ニーズの調査方法とデータ活用方法

- 製品ニーズの調査方法とデータ活用方法

PDF資料の中身(一部抜粋)

手法1:アンケート調査

アンケート調査とは、アンケート用紙やアンケートフォームを準備してリードや顧客に課題などを記入してもらう調査方法だ。定量的なニーズ分析を実施するときに有用だ。解決したい課題や悩み、不安、今後取り組みたいこと、興味・関心事項などを調査する。

この手法がおすすめの企業

比較的すぐに取り組め、さらに、定量的なデータの収集が可能なため、社内に顧客のニーズ(課題や悩み)の情報が少ない企業や、短期間で調査を完了させたい企業におすすめだ。

実際の取組事例・成功事例

グループウェアを開発・販売するIT企業では、低価格プランの利用者をより高額なプランにアップセルできないことが課題であった。そこで、低価格プランの利用者を対象に、アンケート調査を実施。2000件ほどのリストに対してアンケートメールを送付し、140件程度の回答を得た。そして回答の内容を分析し、低価格プランの利用者の課題を把握。その後、その課題を解決する方法を提案し、高額なプランへのアップセルに成功している。

注意点や成功のポイント

アンケート調査は継続的に実施することが重要だ。1回やって終わりではなく、継続的に調査を行い、課題や悩みの動向を把握することが成功の秘訣である。回答が0のこともあるが、めげずに継続して欲しい。

手法2:ヒヤリング調査

ヒヤリング調査とは、対面や電話、オンライン会議を使ってリードや顧客に課題や悩みをヒヤリングする調査方法だ。対話中心となるため定性的なニーズ把握が可能だ。

この手法がおすすめの企業

お客様やリードの課題・悩みを深く知りたいという企業に有用だ。ABMやアカウントセールスなどと相性が良い。

実際の取組事例・成功事例

弊社の成功事例でもご紹介しているIT企業のアシスト様の事例をご紹介しよう。「今の優良顧客を維持しつつ、次の優良顧客を育成する」そんな課題を解消するためヒヤリング調査を実施し、そこから次の優良顧客の育成を推進した。どんなプロセスで取り組んだのかを以下でご紹介しているので参照して欲しい。ヒヤリング調査は自社の強みに「気づく」ことができるよい施策であることがお分かりいただけるかと思う。

注意点や成功のポイント

ヒヤリング調査は対面で行うため、数をこなすことができない。そのため、深い課題を聞き出せるようにすることがコツだ。顧客やリードの深い課題を把握することで、より「グサっと刺さる提案」ができるようになる。

手法3:テキストマイニング

テキストマイニングとは、アンケート調査やヒヤリング調査で得た顧客の回答(テキスト化された自由回答)を分析する手法だ。テキストマイニングツールを活用して分析する。テキスト化された自由回答を定量的に把握することができる。

この手法がおすすめの企業

過去に実施したアンケートデータが大量にある企業におすすめだ。データ量が多いと人間でのチェックには限界があるためだ。

実際の取組事例・成功事例

ある製造業では、「どんなオンラインセミナーをすれば効果的か?」という課題を持っていた。そこで、過去のセミナー終了後のアンケート回答データをテキストマイニングツールで分析し、どのようなコンテンツにニーズがあるのか?を調査した。そしてその内容をセミナーの講師を担当する事業部門にも展開し、マーケティング部門と事業部門が分析結果を共有しながら、より魅力的なセミナーの企画設計を実現している。

注意点や成功のポイント

テキストマイニングを行うときはある程度のデータ量が必要になる。また、フリー記入であるため、回答内容のクレンジングも重要だ。例えば、「特にありません」というような回答が記入されている場合、こういった回答は分析しても効果がないため、削除しなければならない。こういった分析の精度を高めるためのデータ準備作業が重要になる。

手法4:アフターコーディング

アフターコーディングとは、アンケート調査やヒヤリング調査の調査結果の回答(テキスト化された自由回答)をカテゴリに分類し、自由回答を定量化する分析手法だ。自由回答の全体像を把握したい場合などに有用である。

この手法がおすすめの企業

アンケート回答の数が数十から数百など、比較的少ない時に有効だ。弊社では以前は人間が手作業で行なっていたが、最近は生成AIを使って効率的にできないか模索している。

実際の取組事例・成功事例

弊社の取組事例であるが、「より魅力的なホワイトペーパーを作る」という目的を達成するためにアフターコーディングを行なっている。弊社が実施しているアンケート回答データをカテゴリー分類し、どのカテゴリーにニーズが多いのか、そしてそのニーズの内容は具体的に何か?という分析を行なっている。そこで把握したニーズは弊社のホワイトペーパーとして展開されており、日々のCV獲得につながっている。

注意点や成功のポイント

回答数が数十程度であれば人間がやった方が早いが、数百などある程度増えてくると、工数がかかる。そのため、生成AIをうまく活用しカテゴリー分けに時間をかけないようにしよう。

差別化戦略や価値定義のための手法

BtoBマーケティングや営業において、差別化や価値定義は、言わずもがな重要だ。顧客に刺さるメッセージを具体化でき、リード獲得、育成、商談化、受注など各種マーケティング・営業施策に大きな影響を与える。マーケティング・営業のKPIが向上しないときは、差別化や価値定義を再検討するとよいだろう。

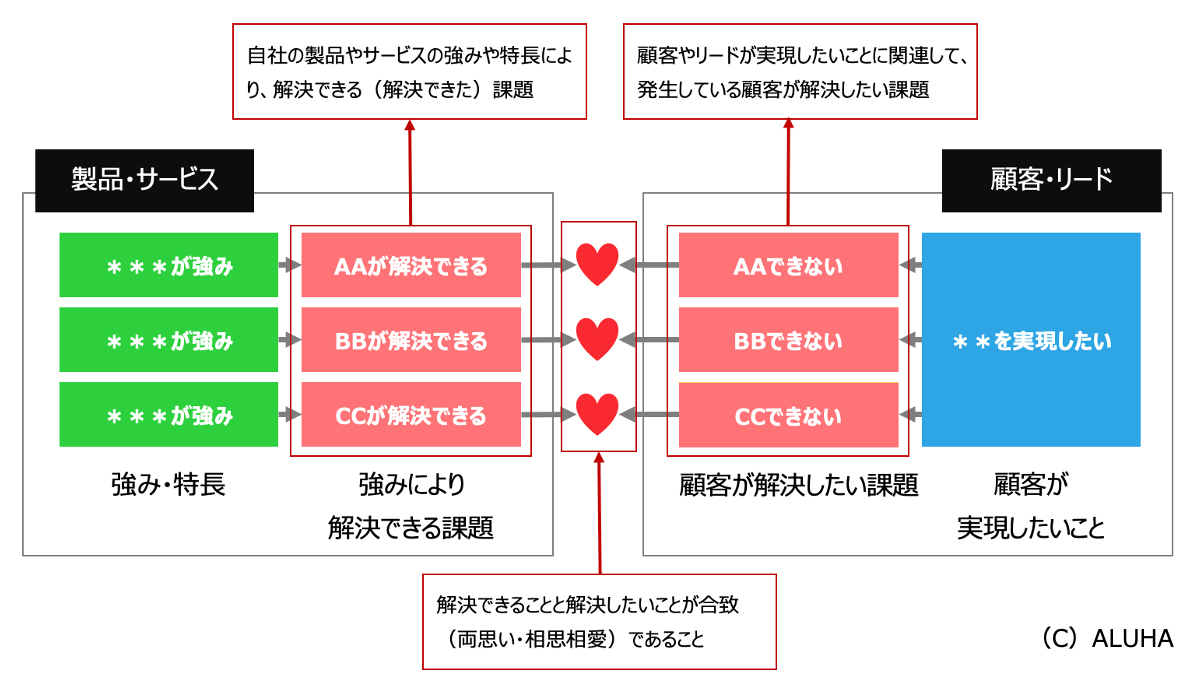

手法1:相思相愛分析

相思相愛分析とは、バリュープロポジションを弊社がわかりやすく改善した考え方だ。「顧客が解決したい課題」と「自社が解決できる課題」が一致しているかどうか?を図解化する手法である。以下のような相思相愛図を作成し、分析を行う。

図:相思相愛分析

この手法がおすすめの企業

自社の強みが明確でない、どのような価値提案をすればいいのかわからないといった企業におすすめだ。強みや価値が明確でないと、いくらマーケティングや営業してもなかなか売れない。受注率や商談化率が悪い場合は、ここから見直すことをおすすめする。

実際の取組事例・成功事例

セキュリティー製品を扱うIT企業では、自社製品の強みや価値の見直しを行っていたが、社内からさまざまな意見があり収集できない状況だった。そこで、過去に判明している顧客やリードの課題と、自社で解決できる課題を改めて整理し、相思相愛分析を行なった。その結果、「こういう企業にはこれが強みになる」、「こんな企業にがこれが強みなる」という具合に、ターゲティング別の強みの明確化が実現した。

注意点や成功のポイント

すべての顧客やリードの課題に対して、両思いになることは難しいため、「自社の強みを活かすこと」「重要度や優先度の高い顧客の課題を狙うこと」が相思相愛分析ではポイントになる。また相思相愛分析は、顧客ニーズ・課題を調査・把握していないと実施できないため、必ず事前に顧客ニーズ・課題を調査・把握しておこう。

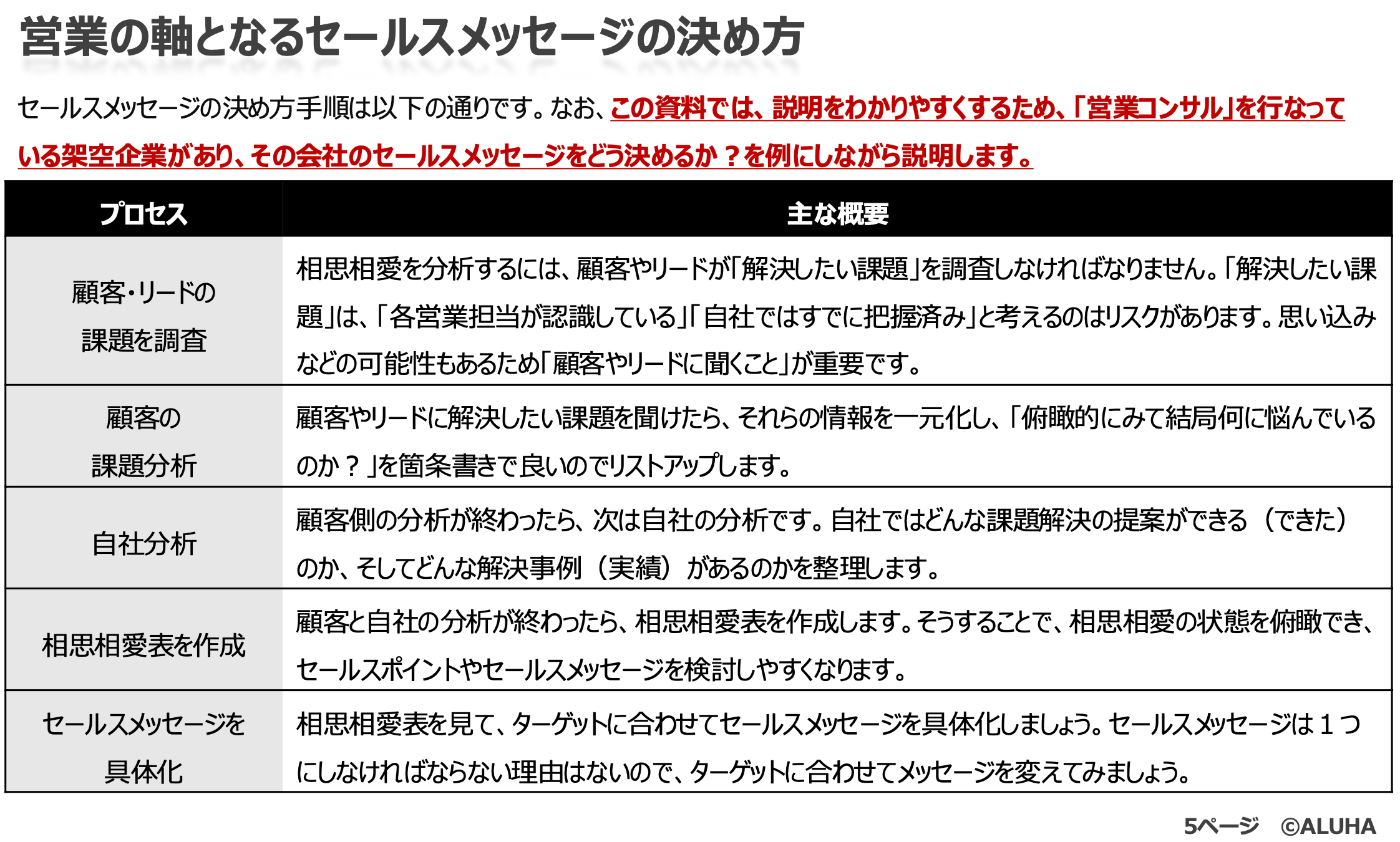

差別化戦略や価値定義の具体的なやり方・プロセスについては、以下のPDF資料で詳細をまとめている。この資料は、BtoB企業の営業戦略や営業部門の責任者、管理者の方向けに、「営業の軸」となるセールスメッセージの決め方について解説している。相思相愛分析をどのように進めるのか?の進め方や実例も記載しているのでぜひ参照して欲しい。

PDF資料名:「営業の軸」となるセールスメッセージの決め方とは?

- どうすれば売れるのか?を図解化

- BtoB営業の売れる状態「相思相愛」とは何か?

- 「営業の軸」となるセールスメッセージの決め方「5段階の手順」

PDF資料の中身(一部抜粋)

リードジェネレーション手法(リード獲得のBtoBマーケティング手法)

リードジェネレーションとは、「自社製品・サービスに興味のある見込み顧客を獲得するための一連の方法、手法、プロセス」のことだ。WEBサイト、マッチングサイト、展示会、セミナー、電話営業、飛込営業など様々な手法を用いてリードジェネレーションする。

BtoBのリードジェネレーション手法(リード獲得手法)には、WEBサイトを使った手法などのデジタル活用と、展示会などのリアル活用の2種類の手法がある。ここでは、その両方の手法を一覧でご紹介する。

- SEO対策

- オンライン広告

- SNS(インスタ、Twitter、FaceBookなど)

- メルマガ

- オウンドメディア

- SP(ソリューションページ)

- ホワイトペーパー

- リードジェネレーションサイト・マッチングサイト

- 展示会(WEB展示会・バーチャル展示会も含む)

- セミナー(ウェビナー・オンラインセミナーも含む)

- 営業問い合わせ(自動・手動)

- リアル広告

- DM(FAX・郵送)

- 電話営業

- 飛込営業

- 紹介営業

- ビジネス交流会

- リード獲得代行・営業代行サービス

リードジェネレーション手法(リード獲得手法)の具体的なやり方については、特にWEB活用を中心に以下のようなPDF資料がダウンロードできる。具体的なやり方をまとめているので、気になる資料があれば、ぜひ参照してほしい。

手法1:SEO対策

SEO対策とは、検索エンジンからの自社サイトへの訪問者を増やすための手法で、検索順位を上げるためのさまざまな対策のことを言う。自社のWEBサイトに特定のキーワードで検索している検索者を誘導し、WEBサイトのアクセス数を増やすことができる。自社のWEBサイトを活用したリードジェネレーションでは必須の手法だ。

この手法がおすすめの企業

自社製品に関連する検索キーワードが豊富にある企業はおすすめだ。検索して情報収集しているリードを獲得できる可能性がある。

実際の取組事例・成功事例

DX推進を支援するあるIT企業では、自社製品の認知拡大が課題であった。そこでSEO対策に力を入れている。SEO開始前は毎月300UU程度のアクセス数であったが、SEO成功後は、月1万UUにまで向上している。

注意点や成功のポイント

検索キーワードを何にするか?をしっかり検討しなければならない。キーワード選定にミスをすると、リード獲得できても受注にならないといったことも多々発生する。また、最近ではAIO(AI検索最適化)も考慮したコンテンツ作りが必要になってきている。

手法2:オンライン広告

オンライン広告は、自社製品やサービスをデジタル上の広告を使って認知拡大させていくマーケティング手法である。BtoBの場合、SEO対策のキーワードが見つからないケースも多々あるため、そういった場合は、業界専門サイト・メディアにて広告を出稿し自社サイトへリードを誘導する。

この手法がおすすめの企業

SEO対策が難しい企業は特におすすめだ。SEO対策は検索キーワードが肝になるため、良いワードがない場合は、オンライン広告の検討をしなければならない。

実際の取組事例・成功事例

ある製造業では、限られた業界向けのニッチな製品を製造・販売している。市場が狭いため、SEO対策の候補となるキーワードは、検索回数が月10回などで、非常に少ないボリュームであった。そこで、オンライン広告(リスティング広告)を展開した。検索回数は少ないが、キーワードの種類はそれなりにあったため、全てのキーワードでリスティング広告を展開した。

成果としては、低い広告予算で安定したCV件数が獲得できるようになった。検索回数が少ないため月の広告費用は必然的に少なくなる。さらに、もともとマニアックなキーワードであるためCVにもつながりやすい。

注意点や成功のポイント

オンライン広告は、お金をはらってアクセスを稼ぐという手法であるため、予算がなくなるとリードジェネレーションができなくなる。そのため安定感は予算次第ということになる。

手法3:SNS

SNS(インスタ、X、FaceBook、LinkedInなど)は、ファンやフォロワーの増加、もしくは、SNS広告を活用してリード獲得する手法だ。

自社のターゲットがSNSを活用している可能性がある場合は効果的だ。たとえば、小規模な企業の経営者を狙うような場合が考えられる。会社支給PCからSNSへのアクセスを禁止しているような大手企業を狙う場合は、相性の悪い手法となる。

手法4:メルマガ

メルマガは、過去に獲得したリードの中で放置状態になっているリード(休眠リード)を掘り起こしたい場合(関係を再構築したい場合)に活用する手法だ。今まで取得したリードの名刺をエクセルや名刺管理ツールなどでデジタル化し、メルマガ配信できるようにする。その上で、継続的にメルマガを配信し、リードジェネレーションにつなげていく。

この手法がおすすめの企業

過去に獲得したリードの情報(名刺など)が大量にある企業はおすすめだ。そのリード情報から営業案件を創出できる可能性がある。

実際の取組事例・成功事例

ある製造業では、見込み客のフォローが属人化していることが課題となっていた。そこで、営業担当者が個別に管理していた名刺データ(1500枚ほど)をリスト化し、マーケティング部門がメルマガでフォローする体制を構築した。主にオンラインセミナーやホワイトペーパーの案内をメルマガで配信しているが、オンラインセミナーの成果が大きく、見積もり依頼につながった案件が多く発生している。

注意点や成功のポイント

休眠しているリードが対象となるため、実現できれば大きな成果が得られる可能性が高い。もし何もしなければ、そのまま放置状態が継続し、いつかは競合に取られてしまうかもしれない。その機会損失を防げるのでぜひ実施して欲しい。

手法5:オウンドメディア

オウンドメディアとは、自社のWEBサイトやメルマガなど、自社が管理・運営するメディアのことだ。オウンドメディアの中心となるのは自社のWEBサイトとなることが多く、SEO対策やホワイトペーパーなどを多数公開し、リードジェネレーションを安定化させていく。やればやるほど成果につながるといったケースも多い。

この手法がおすすめの企業

自社事業に関連するSEOキーワードが多く、かつ、リードや顧客が解決したい課題を多く把握している企業におすすめだ。WEBサイトにコラムとしてコンテンツを追加し続けることで、アクセス数やCV数が安定する。

実際の取組事例・成功事例

ある製造業では、WEB経由でのリードジェネレーション強化が課題であった。そこでオウンドメディアを構築しSEOコラムを継続的に公開した。その結果、アクセス数は10倍に、そしてCVも9倍程度まで増加した。

注意点や成功のポイント

オウンドメディアはやればやるほどコンテンツが資産となって蓄積されていくため非常におすすめだ。ただし、リードが解決したい課題を正確に把握できていなければよいオウンドメディアは構築できない。リードに刺さるコンテンツが公開できないためだ。そのため、リードの課題や悩みの把握をしながらオウンドメディアを構築することが成功の秘訣となる。

手法6:SP(ソリューションページ)

SP(ソリューションページ)とは、自社製品でリードの抱える課題をどのように解決できるかについて提案しているWebページであり、LPの一種だ。主に、「こんな課題ありませんか?」「その課題こうやって解決できますよ」「実際に解決できた事例もあります」といった流れで構成されるページだ。

この手法がおすすめの企業

リードが解決したい課題をある程度正確に把握できている企業におすすめだ。その課題を切り口にSP(ソリューションページ)を作成することができる。

実際の取組事例・成功事例

ある製造業では、「アカウントセールスが顧客に良い情報提供ができていない」という課題があった。その結果、なかなかターゲットアカウントに入り込めず、営業成果が出ないという状況であった。

そこで、SP(ソリューションページ)を作成し、そのURLをアカウントセールスから個別にメール送付した。その結果、数社から反応があり、その反応を起点に大口の売上を確保できるようになった。

注意点や成功のポイント

成功の秘訣は2つある。1つ目は、顧客の課題を正確に把握することだ。その課題が正確なものでなければ、SP(ソリューションページ)は意味をなさない。

2つ目は、個別にメールを送ったことだ。MAなどを使ってメルマガのように送ると開封してくれない可能性があるが、個別に送付すると開封率が高くなる。

手法7:ホワイトペーパー

ホワイトペーパーとは、リードにとって有益な情報をPDFにまとめた資料のことだ。自社のWebサイトのCVRを改善(CV件数を増加)したい場合に活用する。リード獲得につながるホワイトペーパーの作り方については、「リードがCVしたくなる「ホワイトペーパー」の作り方手順書「CVの量を重視する手順と質を重視する手順とは?」」というPDF資料にまとめている。ぜひ参照してほしい。

この手法がおすすめの企業

WEBサイトのアクセス数は伸びてきたのに、CVが取れないという企業におすすめだ。ホワイトペーパーは情報収集段階のリードを獲得できる非常に効果的な手法の1つである。

実際の取組事例・成功事例

あるIT企業では、SEO対策に力を入れてアクセス数(PV)は増加したものの、CVが取れないという課題があった。そこで、ホワイトペーパーを複数作成し、資料請求できるようにWEBサイトで公開した。さらにSEOコンテンツからホワイトペーパーへの導線も設置した。その結果、CVRが8倍にまで増加している。

注意点や成功のポイント

ホワイトペーパーはリードに刺さるコンテンツが必須だ。そのため、リードの課題や悩みを正確に把握し、そこからホワイトペーパーを企画設計する必要がある。

手法8:リードジェネレーションサイト・マッチングサイト

リードジェネレーションサイトとは、Webサイトやメールを活用してリード獲得を代行するWEB上のサービスのことだ。また、マッチングサイトとは、「自社製品を購入してくれる顧客を探している企業」と「新しい仕入れ先を探したい企業」の出会いの場を提供しているWebサイトのことだ。代表的なサイトとしては、ITメディア、ITトレンド、日経BP、イプロスなどである。

自社サイトを管理するリソースに余裕がなく、外部サイトでリードを獲得したい企業におすすめだ。リード獲得保証といったプランを準備しているサイトもある。

活用する際の注意点としては、自社のターゲット像とリードジェネレーションサイトの読者像が合致しているかの確認は必須だ。これが曖昧だと、リード獲得しても商談化しない。

手法9:展示会(WEB展示会・バーチャル展示会も含む)

展示会は、BtoB企業のリードジェネレーションの代表的な手法の1つといってもよいくらい、盛んに活用されている。自社ブースに来場したリードの名刺を獲得し、そこから商談や案件創出に繋げていく。さまざまなテーマで展示会が行われているため、ほとんどのBtoB企業で活用可能だ。

注意点としては、展示会は派手にやればやるほど、名刺獲得はできるが、リードにならない名刺も含まれる。そのため、質が悪化することが多い。実際に、あるIT企業では、展示会を派手にやればやるほど名刺はあつまるものの、商談化がまったくできず、売上貢献が0件だったということも発生している。

手法10:セミナー(ウェビナー・オンラインセミナーも含む)

セミナーもBtoB企業の多くが採用しているリードジェネレーション手法の1つだ。自社製品の導入事例セミナーや、ある課題を解決する方法を解説するセミナーなど、さまざまなセミナーが実施されている。オンラインセミナーを活用すれば、全国各地のリードを獲得できる可能性が高くなる。

この手法がおすすめの企業

セミナー経験豊富な社員(プレゼンが上手い社員)と、豊富なネタがある場合はおすすめだ。また、セミナー集客は自社のメルマガ経由になることが多いため、メルマガ配信を行なっている企業やある程度の母数がある企業もおすすめである。

実際の取組事例・成功事例

弊社のお客様の積水樹脂様では、コロナ禍の時、対面営業ができなかったためオンラインセミナーを活用した営業を展開している。その結果、ホワイトスペース開拓に成功し新規リードを大量に獲得することに成功している。詳細は下記のページでご紹介している。

注意点や成功のポイント

セミナーはリードに刺さるセミナーテーマの企画設計が重要だ。そのためには、リードの課題や悩みを正確に把握することが重要となる。

手法11:営業問い合わせ(自動・手動)

営業問い合わせとは、アタックリストを作成し、アタックリストに記載されている企業のWebサイトの問い合わせフォームから、自社製品・サービスの営業問い合わせを行い、アプローチする手法だ。最近では、AIで営業問い合わせ業務を自動化するサービスもあるため、工数削減が実現している。

この企業と取引したいという、狙い撃ちでリードを獲得したい場合の活用に向いている。特にニッチな業界など売り込みたい企業数が限られているようなケースは相性がよい。

成功のポイントは、アタックリストの企業に問い合わせをした時、最初に誰がみるか?であろう。大抵の場合、総務部門かマーケティング部門などWEBサイトを管理している部門になると思われる。そのような方が最初に問い合わせ内容を見るため、「関係ない」「ただの売り込み」と思われると反応はないだろう。そのため、どのように問い合わせの文面をつくるか?がポイントになる。

御社にも営業問い合わせが来ていないだろうか?どんな文面で問い合わせしているのか、他社の例を参考に検討されてみてはいかがだろうか?

手法12:リアル広告

リアル広告は、自社製品の認知を拡大したい場合や、特定の市場に特化して認知度を高めたい場合に活用する手法だ。デジタルではリーチできないリードにアプローチできる。最近では、タクシー広告、電車や駅のサイネージ広告、TVCMなど、BtoB企業の広告も多く見られるようになってきている。

地域密着型のBtoB企業や、日本国内のほとんどの企業が顧客化する可能性のある商材を扱っている企業はおすすめである。

ただし、リアル広告は、広告を配信したからといってリード獲得できるわけではない。あくまで社名や製品名の認知拡大がメインだ。そのため、継続的な広告配信が重要になる。

さらに、製品名を知っている人が増えるため、WEBサイトへの来訪者も増える可能性がある。そのため、ホワイトペーパーなどを充実させ、CVが取れる仕組みをWEBサイトに準備しておく必要がある。

手法13:DM(FAX・郵送)

DM(FAX・郵送)は、この企業と取引したいという、狙い撃ちでリードを獲得したい場合に活用する手法だ。特にニッチな業界など売り込みたい企業数が限られているようなケースは相性がよい。DMのアタックリストを作成すれば一斉に送れるため、一度に多くの企業にアプローチできる。

ただし、DMは「見てくれない」という問題が常にあり、一定の確率以上の成果を出すことは難しい可能性が高い。特に大企業を狙う場合は、リモートワークも進んでいるため、DMが担当者に届く可能性は低くなっていると考えられる。

手法14:電話営業

電話営業は、この企業と取引したいという、狙い撃ちでリードを獲得したい場合に活用する手法だ。訪問営業のような移動時間がかからないため、1日で多くのリードにアプローチできる。BtoB企業のインサイドセールスがよく活用する営業手法の1つだ。

DM同様、リモートワークが進んでいる大企業を狙う場合は、担当者につながらないこともあるため効果は低くなる可能性がある。根気強く電話し続けなければならない。

手法15:飛込営業

飛込営業は、この企業と取引したいという、狙い撃ちでリードを獲得したい場合に活用する手法だ。対面でのコミュニケーションによって、リードと信頼関係を構築しやすい。

しかし、DMや電話営業と同様に、リモートワークが進んでいる大企業を狙う場合は効果は低い。そもそも受付を突破できない可能性が高いだろう。

DMや電話営業、飛込営業は大企業を狙った手法というよりは、小規模企業を狙った手法として考えた方が良い。

手法16:紹介営業

紹介営業は、既存の顧客に紹介してもらってリードを獲得する手法だ。大企業の他部門や他事業所、子会社、グループ会社への横展開を狙う場合は効果的な営業手法だ。商談化率・受注率が高く、費用対効果がもっとも高い手法だ。

この手法がおすすめの企業

既存顧客の中に、LTVを最大化できるポテンシャルがある顧客が複数存在する企業はおすすめだ。他部門や他拠点、子会社、グループ会社を紹介してもらい、追加案件を獲得できる可能性がある。

注意点や成功のポイント

紹介営業は、紹介を誘発することが難しいため、受け身の営業になってしまう点が難点だ。紹介を誘発するような仕掛けが作れれば良いが、BtoBでは非常に難しい。顧客満足度を高める、成功体験を作り続けるなど、非常に密接な関係を構築しなければならない。

弊社の取組事例になるが、弊社では、紹介発生率というKPIを継続的に測定している。どういうタイミングで、どんな条件がそろえば紹介につながるのかなどの分析に活用している。御社でも紹介がどのくらい発生しているのか、一度数値化してみてはいかがだろうか?

手法17:ビジネス交流会

ビジネス交流会は、新規事業を立ち上げる場合や創業時にリードを獲得したい場合に活用する手法だ。各地域でおこなわれる交流会に参加して、同席している相手と名刺交換してリードを獲得する。

この手法がおすすめの企業

新規事業の立ち上げや新しいコネクションが欲しいといった場合におすすめだ。地元の企業とコネクションができるため、将来的に活用できる可能性がある。

注意点や成功のポイント

交流会の参加者は、大抵の場合、営業目的で来ていることが多いため、有望なリードを獲得できる可能性は低い。残念ながらすぐに顧客化するといったことはなかなか難しいだろう。

弊社も創業期、交流会に参加していたが、顧客化したことはない。しかし、パートナーになってくれる企業とのコネクションができたりなど、無意味ということはなかった。

手法18:リード獲得代行・営業代行サービス

リード獲得代行・営業代行サービスとは、その名の通り代行業者がリード獲得を代行するサービスだ。成果保証型などさまざまなプランがある。電話営業代行、飛込営業代行などがある。自社製品の営業部門の人員が少なく、短期間でリードを獲得したい場合におすすめだ。

BtoBの場合、製品やサービスが複雑で説明が難しいことが多い。そのため、代行業者の製品やサービスの理解力が非常に重要になる。曖昧な説明でリード獲得されても、受注に至る可能性が低くなるだけだ。自社事業に対する理解力というのが大きなポイントになるだろう。

リードナーチャリング手法(リード育成のBtoBマーケティング手法)

リードナーチャリング(英語:Lead Nurturing)とは、様々な施策・手法で獲得した見込み客(リード)に対して、定期的な接点を作り出し、信頼関係を構築しながら、見込み客(リード)の購買意欲を高めるプロセスや施策、手法のことだ。メールマーケティング、オンラインセミナー、ホワイトペーパー、アンケートフォーム、ニュースレター、訪問営業、電話営業など様々な手法を用いてリードナーチャリングする。

BtoBのリードナーチャリング手法(リード育成手法)には、メールなどのデジタル活用と、電話営業などのリアル活用の2種類の手法がある。ここでは、その両方の手法を一覧でご紹介する。

- WEBコンテンツ

- メルマガ

- シナリオメール(MAシナリオ)

- 動画

- セミナー(オンラインセミナー・ウェビナーも含む)

- ホワイトペーパー

- アンケート

- リマーケティング広告・リターゲティング広告(追跡型広告)

- ニュースレター

- 訪問営業・対面営業

- テレマーケティング(電話営業)

手法1:WEBコンテンツ

リードナーチャリングにWEBコンテンツ(コラムやソリューションページなど)を活用することができる。具体例としては、(1)継続的・定期的にWEBコンテンツを作成・公開、(2)メルマガなどで既存リードにWEBコンテンツを配信、といった流れだ。

WEBコンテンツはメルマガのネタとなるため、WEBとメルマガを連動させることで、リードナーチャリングを実現できる。

この手法がおすすめの企業

WEBコンテンツ(コラムやソリューションページなど)を継続的に作成・公開できるだけのネタを持っている企業はおすすめだ。リードの課題や悩みを的確に把握し、その解決策を継続的に公開できる場合は効果を発揮する可能性が高い。

実際の取組事例・成功事例

ある製造業では、「アカウントセールスが顧客に良い情報提供ができていない」という課題があった。その結果、なかなかターゲットアカウントに入り込めず、営業成果が出ないという状況であった。

そこで、SP(ソリューションページ)を作成し、そのURLをアカウントセールスから個別にメール送付した。その結果、数社から反応があり、その反応を起点に大口の売上を確保できるようになった。

注意点や成功のポイント

成功のコツはネタの継続性だ。継続性を出すために、リードの課題や悩みを定期的に把握し、コンテンツに展開していく必要がある。

手法2:メルマガ

リードリストを作成し、そのリストに対して定期的・継続的にメールを配信して、リードナーチャリングする手法だ。BtoBの場合、リードは業務でメールを活用しているため、BtoCに比べてメールを見る可能性は高い。

主に、WEBコンテンツ、セミナー、ホワイトペーパーといったコンテンツをメルマガで配信する。継続的に配信する必要があるため、継続的なメルマガのネタが必要になる。

この手法がおすすめの企業

見込み客フォローが手一杯でなかなかできないという企業におすすめだ。見込み客リストを作成し、営業部門の代わりにメルマガで継続的な接点を創出することで、営業機会の創出が狙える。

実際の取組事例・成功事例

ある製造業では、「リードのエンゲージメント向上」が課題であった。そこで、匿名化した課題解決事例をコンテンツ化しメルマガで配信した。その結果、クリック率やCVRが大きく改善し、インサイドセールスに連携できるリードが増加した。

また別の製造業では、メルマガのネタがマンネリ化しており、クリック率や開封率が悪化していた。そこでメルマガの内容を根本的に見直し、メルマガも私信風のメルマガに変更した。その結果、メルマガ経由での問い合わせが10倍以上に向上している。

注意点や成功のポイント

メルマガは誰に何を配信するか?の整合性が重要だ。そのためには、配信リストの精度(最新の情報になっているかや細かいセグメントに分けて配信できるかなど)とリードに刺さるメルマガの設計が肝になる。特にリードに刺さるメルマガの設計は重要で、これができないと配信停止となってしまう。そのためにも、リードの課題や悩みを継続的に把握することが重要だ。

手法3:シナリオメール(MAシナリオ)

シナリオメール(MAシナリオ)とは、段階的にメールを送付しリードナーチャリングする手法のことだ。例えば、製品Aのカタログの資料請求がきたら、その日時を起点に、3日後に製品Aの導入事例のメールを、7日後に製品Aの特徴を伝えるメールを、10日後に製品Aのデモ案内のメールを配信する、といった具合に、段階的にメールを配信する。

この手法がおすすめの企業

セミナーや展示会、自社サイトなどでのリード獲得の件数が多い企業におすすめだ。リード獲得後のフォローメールを自動化でき、生産性を高めることができる。さらにリードフォローの放置などのようは事態を防ぐこともできる。

実際の取組事例・成功事例

あるIT企業では、「リード獲得した後どうするのか?どんなメールを送るとリード育成できるのか?」が課題であった。そこで、MAシナリオの全体を設計し、ナーチャリングシナリオ設計書を作成した。その設計案をMAシナリオとして実装し、MA活用を推進した。その結果、必要な人に必要なコンテンツが自動で届くようになり、業務が効率化しただけでなく確度向上に貢献している。

注意点や成功のポイント

MAシナリオは、リードの課題に合わせてシナリオを組むと効果的だ。例えば、課題Aに悩むリードには、課題Aに関連するコンテンツを集中的に送付するイメージである。

リードの課題を正確に把握しつつも、その課題に関するコンテンツを事前に準備しておくことが成功の秘訣と言える。

手法4:動画

リードが解決したい課題に合わせて製品の使い方、サービスの活用方法などを動画化し、そういった動画を継続的に公開することでリードナーチャリングする。

動画を活用することで、営業訪問や営業説明の回数を減らし、営業工数(リード育成の工数)を削減できる可能性がある。また、営業属人化の防止や、製品提案の品質向上・底上げにもつながる可能性がある。

この手法がおすすめの企業

製品デモや製品の使い方を動画化できる企業はおすすめだ。また、課題を解決する方法を解説する動画を作成できる場合もおすすめである。

実際の取組事例・成功事例

ある製造業では、「自社製品を使いこなすには特殊なスキルが必要でそのスキルがないためになかなか製品が売れない」という課題があった。そこで、そのスキルを身につけるための教育用動画を作成し公開している。製品のカタログの資料請求があれば、その動画をMAシナリオで送付し動画でスキルアップを支援している。その結果、製品に対する興味を持つ方が増え、商談化率の向上に貢献している。

注意点や成功のポイント

動画を作成する場合は、その動画の目的を明確にしよう。上述した事例では、商談化しない理由の1つに「スキル不足」があったため、それを解消する目的で動画を作成している。このように、営業やマーケティングのプロセスにおいて、動画がどのような役割を果たすのか?を明確にしてから作成しよう。御社が動画を作成しているなら、それは何のための動画なのか、今一度、確認しておこう。

手法5:セミナー(オンラインセミナー・ウェビナーも含む)

自社のリード(見込み客)に対して、継続的にセミナーを実施し、リードナーチャリングする。自社製品の最新技術の紹介や、最新の課題解決事例などをセミナーで話すことで、リードを育成できる。

この手法がおすすめの企業

セミナー経験豊富な社員(プレゼンが上手い社員)と、豊富なネタがある場合はおすすめだ。特にリードや顧客の課題や悩みを把握しそれに応えるセミナーを企画設計できる場合は、効果が期待できる。

実際の取組事例・成功事例

弊社のお客様の積水樹脂様では、コロナ禍の時、対面営業ができなかったためオンラインセミナーを活用した営業を展開している。その結果、ホワイトスペース開拓に成功し、新規営業案件の獲得にも成功している。詳細は下記のページでご紹介している。

注意点や成功のポイント

リードナーチャリングでセミナーを活用する場合、セミナーの継続性が重要になる。毎回同じ内容のセミナーではマンネリ化は避けられないため、新しいセミナーの企画設計ができる運用体制が重要だ。

手法6:ホワイトペーパー

リードが興味のあるネタ、解決したい課題に合わせたホワイトペーパーを作成し、そのホワイトペーパーをメルマガで案内する。その後、ホワイトペーパーのCVを獲得してリードナーチャリングする。

この手法がおすすめの企業

ホワイトペーパーにつながる豊富なネタがある場合はおすすめだ。特にリードや顧客の課題や悩みを把握しそれに応えるホワイトペーパーを企画設計できる場合は、効果が期待できる。

実際の取組事例・成功事例

ある製造業では、見込み客リスト(1000人程度)からのCV獲得が課題であった。なかなかCVがとれず、営業案件につなげられない状況であった。そこで、アンケートメールを送付し、見込み客の課題を把握。その後、その課題を分析してホワイトペーパーを作成した。作成したホワイトペーパーをメルマガ配信し、見込み客リストからのCV獲得に活用した。CV件数は過去最高となり、その中から営業アポイントにつながったリードも複数発生した。

注意点や成功のポイント

ホワイトペーパーもセミナー同様、継続性が重要になる。毎回同じ内容のホワイトペーパーではマンネリ化は避けられないため、新しいホワイトペーパーの企画設計ができる運用体制が重要だ。

手法7:アンケート

リードナーチャリングにおけるアンケートとは、リードに対して課題調査を行うことだ。アンケートフォームを作成し、「解決したい課題は何か?」を回答してもらう。その回答内容を分析し、ホワイトペーパーやセミナーのテーマに落とし込んでいくことで、効果的なリードナーチャリングが実現する。

この手法がおすすめの企業

リードナーチャリングにおいて、マンネリ化やネタ切れが発生している企業や、セミナーやホワイトペーパーのメルマガを配信してもCVRが低い企業におすすめだ。

実際の取組事例・成功事例

ある製造業では、自社のリードに対して「どんなメルマガが魅力的なのか?」で悩んでいた。そこで、「どんなメルマガに興味があるのか?」というアンケート調査を行った。数百件以上の回答を得ることに成功し、メルマガのコンテンツ改善につなげている。その結果、クリック率や開封率が大きく改善している。その製造業はメルマガのネタがマンネリ化しないよう、毎年必ずこの調査を実施してメルマガの改善につなげている。

注意点や成功のポイント

アンケート調査は継続性が重要だ。定期的に実施し顧客やリードのニーズに変化がないか確認しよう。そして変化が見られた時は、すぐにその変化を各種施策に展開することが重要だ。調査して終わりでは意味がない。

手法8:リマーケティング広告・リターゲティング広告(追跡型広告)

リマーケティング広告・リターゲティング広告(追跡型広告)とは、製品AのWEBページを閲覧したリードに対して、ニュースサイトなど他のメディアで製品Aの広告を掲載するという、WEB広告の一種だ。自社サイトのどのページを見たか?に合わせて、さまざまなメディアで広告を出稿できる。継続的に出稿することで、リードとの接点を広告を経由して増やしていくことができる。

この手法がおすすめの企業

例えば、ホワイトペーパーの資料請求が毎月多数発生している企業はおすすめである。資料請求完了したリードに対して、追跡型広告を展開できる。

注意点や成功のポイント

追跡型広告はプライバシー侵害などリスクを伴う可能性があると言われている。また過度な追跡はリードに不快感を与える可能性がある。そのため、弊社のお客様でも導入している企業は少ない。

手法9:ニュースレター

ニュースレターとは、印刷物を継続的にリードに送付する手法のことだ。メルマガと似ているが、メルマガはメールを使うが、ニュースレターは印刷物を使う。メルマガ同様、セミナー、ホワイトペーパー、導入事例などを案内するだけでなく、担当営業の自己紹介などを入れることも多い。

ニュースレターを作成すると、「営業訪問の理由」にすることができる。「●月号のニュースレターが完成しました」といってアポイントを取るイメージだ。そのため、継続的な営業訪問がしたい企業におすすめだ。

ニュースレターはメルマガに比べ作成に工数がかかる。そのため、高いLTVが期待できるリードや顧客を中心に展開するのがコツだ。

手法10:訪問営業・対面営業

訪問営業・対面営業はその名の通り、定期的にリードに訪問し雑談なども含めて打ち合わせすることだ。リードナーチャリングにおいて、対面に勝る手法はないため、最も効果的と言える。対面営業でリードの課題や近況を聞き出し、そこから商談を作り出すことが可能だ。

あるIT企業では、訪問回数を営業のKPIに設定している。特に重要な顧客やリードには継続的に訪問し情報交換することを重要視しているためだ。このようなKPIを設定することで、重要な顧客やリードの流出を最小限に抑えることが可能だ。

しかしその反面、訪問することが目的化する傾向もある。そうなると本来の目的が失われ、工数増大に苦しむことになるため、現場の意識が非常に重要な手法と言える。

手法11:テレマーケティング(電話営業)

リードに対して定期的に電話をかけて状況確認し、アポイントにつなげる手法だ。電話でリードの課題や近況を聞き出し、そこからアポイントを獲得し、商談を作り出す。リードナーチャリングで最も代表的な手法の1つといえる。訪問営業・対面営業ほどの工数はかからない上に、対話ができるため、機会損失を最小限にできる。そういった理由でBtoB営業では重要視されている。

この手法がおすすめの企業

セミナーや展示会、自社サイトなどでのリード獲得の件数が多い企業におすすめだ。リード獲得後のフォローを電話で行うことで訪問よりも効率よく、かつ、MAシナリオよりも効果的にリード育成ができる。

実際の取組事例・成功事例

あるIT企業では、WEBで獲得したリード全てに対して、テレマーケティング(電話営業)をインサイドセールスが行っている。テレマーケティング(電話営業)では、リードの課題や悩みの確認、導入の意思確認などを行い、確度が高いと判断できたリードを営業部門に送客している。そのため、営業部門の工数削減だけでなく、WEBの営業貢献度向上にも寄与している。

注意点や成功のポイント

WEBや展示会などで獲得したリードに対してテレマーケティング(電話営業)する場合は、課題や導入の意思、タイミングなどをどれだけ聞き出せるか?が成功のコツと言える。そのためには、顧客理解と商材理解の深い担当者がテレマーケティング(電話営業)を行うと良い。

またトークスクリプトの継続的な改善も重要だ。課題や確度の確認を電話で行う必要があるため、高度な話術が求められる。

案件や商談創出、および受注獲得のBtoB営業手法

BtoB企業の案件や商談創出、受注獲得に関する営業手法としては、以下の4つの手法が考えられる。

- スコアリング

- ソリューション提案

- 事例紹介営業

- 個別相談・製品デモなどの営業オファー

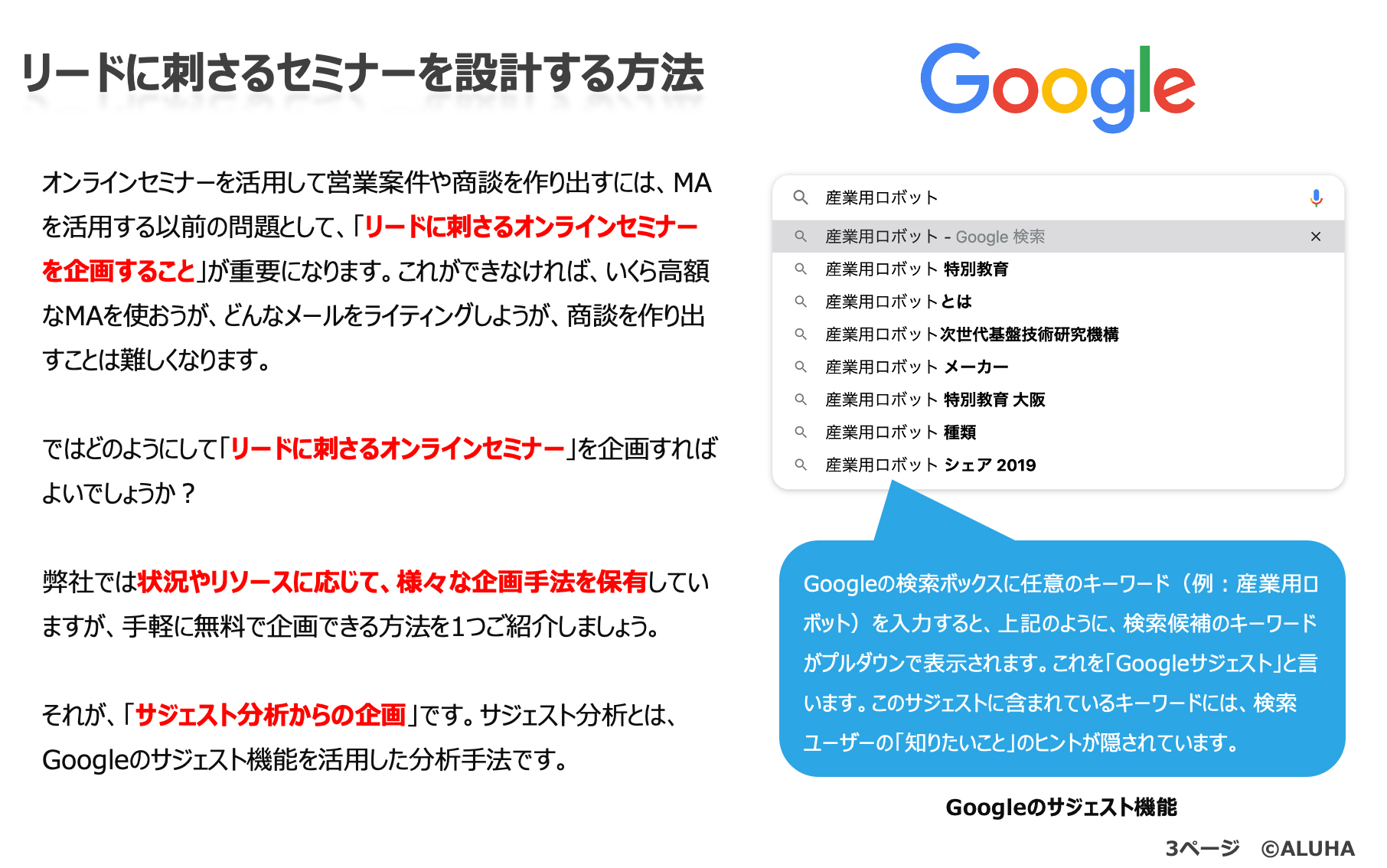

案件や商談創出、および受注獲得の具体的なやり方については、以下のPDF資料で詳細をまとめている。このPDF資料は、オンラインセミナーを活用して継続的に個別相談・製品デモなどを創出する方法をまとめている。継続的な商談創出・案件創出の手法を具体化したい場合は、ぜひ参照してほしい。

PDF資料名:商談や案件につながるオンラインセミナーの設計・実施方法とその成功事例

- リードに刺さるオンラインセミナーの企画の仕方

- 商談を作るための4種類のオンラインセミナーとは?

- 商談を作り出すためのセミナー実施方法

- 製造業A社の事例

PDF資料の中身(一部抜粋)

手法1:スコアリング

「スコアリング」とは、MA(マーケティングオートメーション)ツールを活用して「リードの確度」や「興味のある製品」「購入検討時期のタイミング」などを把握する仕組みのことだ。

例えば製品Aの導入事例のWEBページをよく見ているリードがいれば、「導入検討のタイミング」の可能性があり、商談化のタイミングを把握することができる。このように、リードの行動を可視化することで、商談や案件のタイミングを掴み、商談創出につなげていくことができる。

確度の高いリードを抽出する「リードクオリフィケーション」で活用できる手法の1つだ。

この手法がおすすめの企業

MAを導入しており、リードが導入を検討し始めたタイミングを検知したい企業におすすめの手法である。確実な精度とまではいかないが、1つの判断材料を得ることができる。

実際の取組事例・成功事例

弊社のスコアリングの活用事例をご紹介しよう。弊社では、リードの検討タイミングをどのように把握するか?という課題を抱えていた。そこで、弊社のWEBサイト上に、「契約までの流れ」というキーページを作成し公開している。

キーページは検討を開始したタイミングのリードが見るためのページとして位置付けており、このキーページにリードがアクセスしたらスコア加点を多くし、MAからアラートメールが配信される仕組みになっている。

アラートメールを受け取ったら、内容を確認し、キーページを見たリードに対して個別に連絡している。その際には、スコアや過去のページの閲覧履歴なども参照している。個別連絡すると、実際にアポイントになるケースも多く、非常に効率が良い。

注意点や成功のポイント

ポイントは、キーページを何にするか?である。弊社はコンサルティングサービスを提供しているため、「契約までの流れ」がキーページになる。御社の製品・サービスだとどのようなコンテンツがキーページになるか、一度考えてみてほしい。

手法2:ソリューション提案

ソリューション提案とは、リードが解決したい課題に対して、どうすれば解決できるか?を提案する営業手法だ。ソリューション提案により、商談や案件のきっかけを創出できる。リードが解決したい課題ごとに、ソリューション提案を行うことで、さまざまな切り口で商談や案件のきっかけを創出できるようになる。

この手法がおすすめの企業

リードが解決したい課題を確認できたタイミングで活用すべき手法だ。そのため、リードが解決したい課題を聞き出せない場合はおすすめできない。

実際の取組事例・成功事例

あるIT企業では、既存顧客のLTV最大化が課題であった。そこで、顧客満足度調査を行い、既存顧客の解決したい課題を調査した。そしてその課題に対して、自社製品を活用してどう解決できるか?のソリューション提案書を作成し、既存顧客に提案している。非常に良い成果を出しており、1回の調査で数十件の追加案件の創出に成功している。

注意点や成功のポイント

成功のポイントは2つだ。

1つ目は「リードが解決したい課題」をどう把握するかだ。アンケート調査やヒヤリング調査などを行い正確な課題把握が重要である。

2つ目は把握した課題に対して「自社製品やサービスを使ってどう解決するか?」を考えなければならないことだ。解決できない課題の場合は、残念ながら提案ができない。提案しても受注にはならないだろう。そのため、解決のプロセスをどう作っていくか?が非常に重要になる。

手法3:事例紹介営業

事例紹介営業とは、自社製品の導入事例・採用事例を切り口とする営業手法だ。実際に自社製品やサービスを導入した他の顧客が「どんな課題を解決できたか?」「どんな成果を得られたか?」を営業提案書としてまとめ、営業に活用する。

実際の事例をベースにしているため、営業の説得力が向上し、リードが興味を持つ可能性が高くなる。ただし、事例として他社に紹介しても良いかどうか?の事前の許可が必要となるので注意が必要だ。

この手法がおすすめの企業

たくさんの導入事例を持っている企業は非常におすすめだ。もしくは、事例は少なくても、マニアックな事例の場合は、刺さる企業には刺さるため活用できる可能性がある。

実際の取組事例・成功事例

ある製造業では、製品に興味は示すものの受注に至らないという課題を抱えていた。受注に至らない要因は、「製品を使いこなすための専門知識を持った人間が社内にいない」であった。

この要因を解消するため、事例紹介を行っている。具体的には、製品を使いこなしている既存顧客に講師をお願いし、「どのように活用しているのか?」「使い方をどう覚えたのか?」などをユーザー会で講演してもらっている。実際の顧客が、自身の事例を導入に悩むリードの前で紹介しているため非常に効果的である。

注意点や成功のポイント

事例紹介はユーザー自身に語ってもらうのが最も効果的である。そのためには協力をお願いできる関係性が重要だ。その関係性をしっかり作れているかがポイントになる。

製品やサービス導入前に何か大きな障壁がある場合は、その障壁を突破した既存顧客に、どのように突破したのか?を事例として紹介してもらうことで、受注率の改善に貢献できる可能性がある。今すぐは無理でも、中長期的にできるように、今から検討しておくとよい。

手法4:個別相談・製品デモなどの営業オファー

BtoB営業では、自社製品のデモや導入相談を行わなければ、商談が進まないケースが多い。そのため、個別相談会や製品デモが営業からのオファーとして活用される。

こういった営業オファーを継続的に実施することで、商談や案件のきっかけを創出できる。個別相談・製品デモなどの営業オファーは、「リードから依頼されて実施するケース」と「自社から提案して実施するケース」の2パターンがある。この両方を増やすことができれば、継続的な案件・商談創出につながっていく。

この手法がおすすめの企業

さまざまなな切り口で個別相談会や製品デモができる企業におすすめだ。個別相談会や製品デモの内容が毎回同じであるとマンネリ化するため、いろんな切り口で実施できると継続的な成果を期待できる。

実際の取組事例・成功事例

あるIT企業では、製品デモの依頼数が増えないことで悩んでいた。そこで、製品デモを課題別のデモに切り替え、営業オファーの種類を増やした。具体的には、「課題Aを解決する方法がわかる製品デモ」「課題Bを解決する方法がわかる製品デモ」という具合に、課題別にデモの内容を変化させたのである。

これにより、継続的にデモを実施することができ、かつ、課題に悩むリードからのデモの申し込みが増加した。

御社でも、ただの製品デモとするのではなく、「課題Aを解決するデモ」のように、デモをいくつかのパターンにわけてみてはどうだろうか?

注意点や成功のポイント

成功のポイントは、やはりどんな課題にするか?である。リードや顧客が解決したい課題でなければ、いくら営業オファーの種類を増やしても効果は低い。

顧客維持(クロスセル・アップセル)に関するBtoB営業手法

BtoB企業の顧客維持とは、既存顧客に対してクロスセル・アップセルを行い、LTV(生涯顧客価値)を高めていく営業活動を指す。主に以下のような営業手法がある。

- メルマガ

- ニュースレター

- 定期訪問

- 課題調査

- レコメンド

- 会員サイト

手法1:メルマガ

既存顧客が購入した製品やサービスの活用方法や他社の活用事例をメルマガで配信し、クロスセル・アップセルの機会を作っていく営業手法だ。自社製品の有効な使い方を継続的に配信することで、顧客流出を防止し、クロスセル・アップセルの機会創出に繋げることができる。

この手法がおすすめの企業

製品やサービスの活用方法や他社の活用事例をネタとして継続的に提供できる企業や、サポートセンターがある企業におすすめだ。サポートセンターがあると、日々、顧客からさまざまな問い合わせが来ているため、その内容を分析し、メルマガのネタにすることができる。

実際の取組事例・成功事例

あるIT企業では、自社製品の活用がなかなか社内に浸透せず、解約率の向上が課題であった。そこで、サポートセンターへの問い合わせ内容から、自社製品の活用アイディアコンテンツを作成しWEBサイトで公開、そして既存顧客にメルマガで配信している。メルマガには、関係する部門の方にも転送してくださいなどと記載し、製品の活用アイディアを1人でも多くの人に拡散してもらえるよう工夫している。

その結果、「こんな使い方ができるとは知らなかった」という意見が多く来るようになり、解約率の低下に貢献している。

注意点や成功のポイント

メルマガのマンネリ化には注意が必要だ。メルマガの対象者が既存顧客であるため、リードに対するメルマガよりもクリック率や開封率は必ず高くなるはずだ。その点に着目し、クリック率や開封率に低下傾向が見られる場合は、ネタのマンネリ化やニーズを満たすメルマガになっていないと考えなければならない。顧客のエンゲージメントを向上させるために配信している以上、非常に重要な施策であることを忘れないようにしよう。

手法2:ニュースレター

1つ目の手法(メルマガ)と同じであるが、メールではなく、印刷物で実行するのがニュースレターだ。印刷物にすることで、既存顧客への定期訪問の理由を作り出すことができる。

必ず継続的な接点を作らなければならない顧客がいる企業や、商圏が決まっている企業、市場規模が小さく顧客流出が許されない企業などにおすすめである。

ニュースレターのネタもメルマガと同様である。ただし、ニュースレターは手渡しができるため、顧客訪問する理由になる。その結果、継続的に対面で簡単な打ち合わせや世間話ができるため、流出防止やクロスセル・アップセルをより強固に実現できるだろう。

その反面、工数もかかるため、優良顧客限定など工数とのバランスも考える必要がある。

手法3:定期訪問

定期訪問とは、既存顧客に定期的に製品の活用状況などを確認する訪問を行い、新しい課題などがあれば、解決方法を提案(ソリューション提案)してクロスセル・アップセルを実現する。ルート営業(担当顧客に定期的に訪問する営業)のようなイメージである。

常に人が対応するため臨機応変に対処できる反面、営業工数がもっともかかる。そのため、取引金額の大きな顧客のみ実施するなど、戦略的な工夫が必要だ。

この手法がおすすめの企業

ニュースレターと同様、必ず継続的な接点を作らなければならない顧客がいる企業や、商圏が決まっている企業、市場規模が小さく顧客流出が許されない企業などにおすすめである。

実際の取組事例・成功事例

あるIT企業では定期訪問の継続性に課題を抱えていた。そこで、営業部門のKPIを訪問回数に設定した。これにより、部門全体でどのようにすれば訪問できるか?を考えるようになり、継続的な訪問が実現している。

しかし、「KPIを訪問回数に設定すれば定期訪問が目的化するのではないか」という懸念もある。そこで、訪問回数だけでなく、「既存顧客の課題把握数」などもKPIに追加し、本質を見失わないように工夫している。

注意点や成功のポイント

注意点としては、定期訪問の目的化だ。そうなると本来の流出防止やクロスセル・アップセルにつながっているのかどうかもわからなくなるだろう。

そのため事例で紹介したIT企業のように、営業のKPIを訪問回数ではなく、「既存顧客の課題把握数」や「新商材の提案数」など別なKPIの導入も検討すべきである。

手法4:課題調査

課題調査とは、既存顧客に対して、製品活用に関する課題はないかを確認する調査のことだ。顧客満足度調査や顧客貢献度調査などともいう。

既存顧客が解決できていない課題や解決したい新たな課題などがある場合、そこからソリューション提案を行うことで、クロスセル・アップセルを実現できる。

この手法がおすすめの企業

既存顧客の課題からクロスセル・アップセルを実現したり、新しい製品開発やサービス開発を実現したい企業におすすめだ。

実際の取組事例・成功事例

グループウェアを開発・販売するIT企業では、低価格プランの利用者をより高額なプランにアップセルできないことが課題であった。そこで、低価格プランの利用者を対象に、アンケート調査を実施。2000件ほどのリストに対してアンケートメールを送付し、140件程度の回答を得た。そして回答の内容を分析し、低価格プランの利用者の課題を把握。その後、その課題を解決する方法を提案し、高額なプランへのアップセルに成功している。

さらにアンケート回答からどのような機能が不足しているのか?も把握でき、新製品の開発にも役立てている。

注意点や成功のポイント

課題調査は継続的に実施することが重要だ。1回やって終わりではなく、継続的に調査を行い、課題や悩みの動向を把握することが成功の秘訣である。既存顧客を対象にしているので回答が0ということはほぼない。不都合なことを言われることもあるが、真摯に受け止め、製品力強化などに活用しよう。

手法5:レコメンド

レコメンドとは、既存顧客の課題や購入した製品に合わせて別製品(関連製品)を提案する営業手法のことだ。顧客の購入点数増加が期待できる。自社のWEBサイトなどで、「この製品を買った人におすすめ」といったコーナーを作り、関連する製品をレコメンドする。ECサイトなどでは良く活用されている手法だ。

自社製品をカタログのように掲載するのではなく、関連する製品も一緒に掲載することで、購入点数の向上に寄与する可能性がある。

この手法がおすすめの企業

複数の商材を扱っており、各商材に関連性がある場合に効果的だ。例えば、プリンタとスキャナとPC、ウイルス対策ソフトのようなイメージである。

実際の取組事例・成功事例

ある製造業では、自社製品が「点」で購入されていることが課題であった。つまり製品A、製品B、製品Cなど複数の製品があるものの、製品Aしか買われないという状況である。そこで、ある業界課題に着目し、その業界課題を解決するソリューションとして、製品Aから製品CをパッケージングしたWEBページを構築した。そしてそのWEBページを「点」で購入している既存顧客にメルマガで案内したところ、数多くの問い合わせを獲得し、商談創出に成功している。

注意点や成功のポイント

事例で紹介した製造業では、製品を点で売るのではなく、面で売るために、「業界課題」に着目し、その業界課題に対処するためのソリューションとして製品をラインナップしている。「製品Aを買ったなら製品Bも」という提案ではなく、「この業界課題を解決したいなら製品AとBとCが必要」という仕掛けにしている。

要するに課題を切り口に、どのように他の製品をレコメンドするか?がポイントになるであろう。

手法6:会員サイト

既存顧客を会員化し、会員サイトで受発注、レコメンドなどの情報提供、課題調査などを行う営業手法。顧客はログインしてサイトを閲覧するため、どの製品に興味があるか?なども分析しやすい。

また、顧客別に見積もり単価を調整するなど、BtoBならではの価格微調整も可能だ。既存顧客からのリピート購入の効率化などに活用できる。

この手法がおすすめの企業

既存顧客にしか出せないノウハウなどがある企業はおすすめだ。会員サイトを作り、そこでノウハウを公開することで顧客を囲い込みできる。

実際の取組事例・成功事例

DX推進を支援するIT企業では、既存顧客のAIやRPAのさらなる活用が課題であった。ある特定の部門でしか使われず、もっと他部門・他拠点での活用を狙っていた。そこで、既存顧客だけが閲覧できる会員サイトを作成し、AIやRPA活用に関するノウハウを公開している。これにより、「こんな業務でも使えるのか?」という意見を得て、AIやRPAの活用がさらに広がっている。

注意点や成功のポイント

会員サイトは既存顧客の流出防止やクロスセル、アップセル、ホワイトスペース開拓などの起点になる可能性がある。そのため、ネタのマンネリ化を防ぎ、新鮮なコンテンツが充実している状態を継続させなければならない。そのため、「どんなコンテンツを閲覧したいか?」などのアンケート調査を継続的に行い、コンテンツを充実させていく必要がある。

BtoBマーケティング手法・営業手法のまとめ

以上、BtoBマーケティング手法や営業手法について、主な手法をご紹介した。どんなやり方でどういった成果を出すか?という各手法のノウハウも重要であるが、戦略から見れば、「人やデジタルをどう使うか?」も重要な観点である。

全て人がやるのではなく、デジタルも上手く使いながら、各種手法を具体化し成果に繋げてほしい。

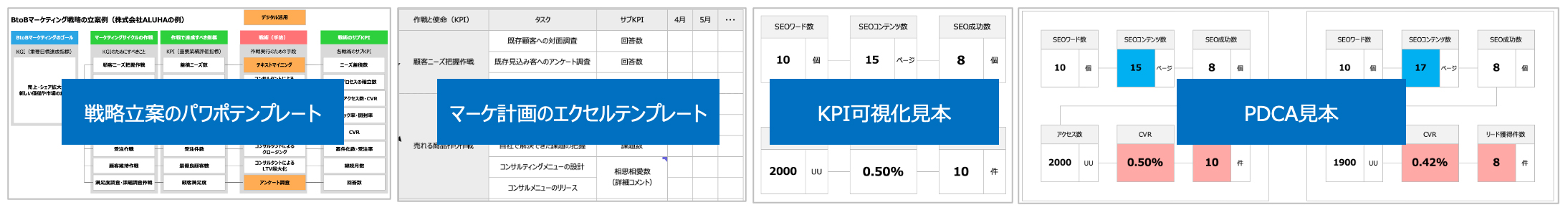

以下のようなPDF資料が無料でダウンロードできます。御社の戦略立案のヒントになるかもしれないのでお気軽にお申し込みください。

戦略と計画の立て方、施策と手法選定の仕方、KPIの可視化の仕方、PDCAの回し方などについてわかりやすくまとめたPDF資料

BtoBマーケティング戦略立案の4つのパワポ・エクセルテンプレート

ICP(理想的な顧客像)を定義してABMを推進するABMプロセスをまとめた資料

積水樹脂株式会社様、富士フイルムホールディングス株式会社様、山洋電気株式会社様、キヤノンマーケティングジャパン株式会社様などの成功事例です。どんな取り組みをしてどんな成果が得られたのか?がわかります。