BtoBマーケティングにおいてMAツールの活用が急速に進んでいる。MAツールの効果を最大限に発揮させるには、機能を熟知した上で正しく使いこなすことが欠かせない。そこで今回は、MAツールを使ってできることを詳しく紹介する。

資料一覧

MA(マーケティングオートメーション)ツールとは

MA(マーケティングオートメーション)ツールとは、リードナーチャリング(見込み客の育成)と、リードクオリフィケーション(購買意識・確度の高いリードの選別・抽出)の業務を効率化することを主軸においたITシステム・ソフトウェアのことだ。製品によっては、リードジェネレーション(新規見込み客の獲得)までをカバーする製品もあるが、メインはリードナーチャリングとリードクオリフィケーションと考えてよい。マーケティング戦略を実行するマーケターの業務を効率化し生産性を高めるサポートしてくれる。ステップメール・フォローメールの柔軟な活用と自動化、リードの確度を判断するスコアリングといった特徴的な機能を持つ。

MAツールを活用すれば「ターゲットの属性や関心度合」に応じて最適なアクションを起こせることから、マーケティング・営業業務の工数削減のみならず、成約率のUPや過去案件の掘り起こしなどを目的に導入されている。MAツールの基礎については下記のコラムで詳しく解説しているので参考にしてほしい。

BtoB企業がMAツールで主にできること

MAツールでできることは、主に下記の8つだ。

- リードの一元管理ができる

- セグメントメール(ターゲティングメール)の配信ができる

- ランディングページの作成ができる

- スコアリングができる

- MAシナリオの作成ができる

- SFA・CRMと連携ができる

- レポートの作成ができる

- 営業担当者へアラートの配信ができる

いずれも高精度なマーケティング・営業を叶える重要な機能なので、概要や活用シーンをしっかりと確認してほしい。

リードの一元管理ができる

MAツールは、リードの情報をデータベース上で一元管理することが可能だ。MAツールと「名刺管理システム」などを連携させることにより、企業名・役職・氏名などのステータスはもちろんWebアクセス履歴・流入経路などまで管理できる。

大量の名刺・リードリストを保有しているのにも関わらず、情報の整理不足・担当者のキャパオーバーなどの理由で有効活用できていないケースも多い。場合によっては、見込み客をほったらかしにするといったこともあるだろう。しかし、MAツールの「リードの一元管理」機能やセグメントメール(ターゲティングメール)の配信機能を活用すれば膨大なリードに手間なく適切なアプローチができるため、せっかく獲得したリードも無駄にならない。

セグメントメール(ターゲティングメール)の配信ができる

「セグメントメール(ターゲティングメール)の配信」とは、管理しているリードの属性・行動履歴に合わせて適切なメールを配信できる機能のことである。例えば、「1ヶ月以内に料金ページを閲覧したグループ」にターゲットを絞り、セミナー案内メールを送るなどができる。

各リードの興味関心に合わせた情報発信ができるため、全員に同じ内容のメールを送るよりもメールの開封率・URLのクリック率などの向上が期待できる。また、リードと良好な関係を維持しやすくなり、「メルマガ配信解除」などをされてしまうケースが減るのも大きなメリットだ。

資料一覧

ランディングページの作成ができる

「ランディングページ」とは、Web広告や検索エンジンなどから流入してきたユーザーが最初にアクセスするWEBページのことだ。MAツールを活用すれば、専門知識が少なくても比較的容易にCV(コンバージョン=問い合わせ・購入などの結果)件数の増加を狙ったランディングページを作成できる。操作も簡単であるため、ランディングページを作った後の改善も行いやすく、新規リード獲得の強化につなげていくことが可能だ。

スコアリングができる

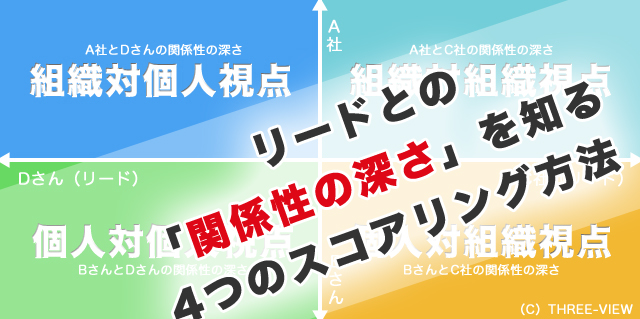

「スコアリング」とは、MAツールに登録した各リードの属性や行動履歴を分析し、点数付けを行える機能のことだ。

例えば、BtoBの場合だと下記のようなスコアリングが可能である。

- 年商300億円以上の企業:10点加点

- メールの開封:2点加点

- セミナー参加:10点加点

- 製品概要ページの閲覧:3点加点

- 製品の料金ページの閲覧:6点加点

このようなスコアリングを行い、合計スコアの高さで成約に繋がる可能性=成約確度を判断する。例えば、料金ページや導入までの流れといった「購入・導入のキーとなるようなWEBページ」を見た場合は大きな加点を、それ以外のページの場合は少ない加点をすることで、より細かなスコアリングも可能となる。

さらに、セグメントメール(ターゲティングメール)との連動も可能で、スコアが100点以上のリードにメールを配信することや、製品Aページを見て、かつスコアが50点以上のリードにメールを配信することも可能となる。

このようにスコアリングはセグメントメール(ターゲティングメール)の切り口や確度が高いかどうかの判断材料になるため、MAツールの重要な特徴の1つとなっている。

MAシナリオの作成ができる

MAシナリオとは、ホットリードに育成するための育成手順(リードナーチャリングシナリオ)を決め、決めた育成手順にあわせてリードに情報提供する「メールのシナリオ」のことである。わかりやすく一言で言えば、リードを育成するためのメールの配信順序のようなものである。

MAにはシナリオメールの機能がありメール配信を自動化できるため、マーケティング活動の生産性向上のためにも活用しない手はない。

MAシナリオの設計は、リードナーチャリングシナリオを設計した後にMAシナリオを設計すると良い。詳しい手順については下記のコラムを参照して欲しい。

SFA・CRMと連携ができる

「SFA」とは、主に商談の管理を担う「営業支援システム・商談管理システム」のことだ。そして「CRM」とは、受注後の顧客情報の管理を担う「顧客関係管理システム」だ。それぞれの領域は異なるものの、大きく考えるとMAツール・SFA・CRMいずれも「リードや顧客へのアプローチ・関係作り」において活用されている。

そのため、これらのシステムを連携させてリード・顧客情報を紐づけることにより、マーケティング・営業活動をよりスムーズに、効果的に行うことができる。

例えば、受注に失敗してSFA・CRMでは管理できなくなった顧客も、MAツールで適切なフォローを続ければ案件の再創出を狙える。また、営業部に引き渡したホットリードの成約状況をSFAで確認することにより、「スコアリングの高さと成約確度が一致しているか」のチェックも可能だ。MAツールからセグメントメール(ターゲティングメール)を配信し、それが起点となって売上に繋がっているのか?などの分析も可能となる。

レポートの作成ができる

「レポートの作成」機能は、リード数の推移やトラッキング(Webサイト上での行動記録)、各施策などにおけるレポートを自動で作成できる機能だ。例えばセグメントメール(ターゲティングメール)の配信施策のレポートであれば、どのメールが何回クリックされたか、開封率はどのくらいか、何件がCV(コンバージョン)に至ったかなどの詳細データが表示される。

この機能を活用すれば、担当者はレポートの作成ではなく「結果の分析」に注力することが可能だ。そのため、PDCAサイクルをスムーズに回しやすく、効率的に改善を図ることができる。

営業担当者へアラートの配信ができる

「アラートの配信」機能とは、リードの興味関心・ニーズが最も高まっているタイミングで、営業担当者など任意の担当者に自動でアラート(通知やメール)が届く機能だ。同じアラート配信機能でも製品によって細かな仕様は異なり、例えばスコアリングでホットリードが抽出でき次第通知するMAツールや、あらかじめ通知タイミングを「メールの開封時」「Webサイト来訪時」と指定できるMAツールなどがある。

この機能を活用すれば、適切なタイミングで迅速なアプローチが可能となり、商談創出機会を見逃すことがなくなる。

資料一覧

【BtoBマーケティングのプロセス別】MAツールでできること

ここからは、BtoBマーケティングプロセス別にMAツールができることを紹介する。MAツールは主に、リードジェネレーション、リードナーチャリング、リードクオリフィケーションの3つのマーケティングプロセスをカバーしているため、各プロセスでどのようなことができるのかを詳しく解説する。

- リードジェネレーション

- リードナーチャリング

- リードクオリフィケーション

リードジェネレーションにおけるMAツールの活用方法

リードジェネレーション(英語:lead generation)とは、「自社製品や商品、自社サービスに興味のある見込み客・見込み顧客を獲得するための一連の方法・手法やプロセス」のことだ。リードジェネレーションの具体的な手法や事例などについては下記のコラムを参照してほしい。

リードジェネレーションの領域において活用できるMAツールの機能は、主に下記の3つである。

- 自社Webサイトを閲覧している訪問者に対し、ポップアップウインドウなどで様々なコンテンツを訴求する「ポップアップ」

- 専門知識がなくても比較的容易にランディングページを作成できる「ランディングページの作成」

- お問い合わせフォームなどの入力フォームを簡単に作成できる「フォームの作成」

これらの機能を組み合わせて活用することで、自社サイトに訪問しているユーザーをポップアップ機能でランディングページや問い合わせフォームに誘導するといったことが可能となる。

資料一覧

リードナーチャリングにおけるMAの活用方法

リードナーチャリング(英語:Lead Nurturing)とは、様々な施策・手法で獲得した見込み客(リード)に対して、定期的な接点を作り出し、信頼関係を構築しながら、見込み客(リード)の購買意欲を高めるプロセスや施策、手法のことだ。リードナーチャリングの具体的な手法や事例などについては、下記のコラムで詳しく解説している。

リードナーチャリングの領域において活用できるMAツールの機能は、主に下記の4つである。

- リード情報を一元管理する「リード管理」

- リードの属性・行動履歴に適したメールを配信できる「セグメントメールの配信」

- リードのアクションあわせて様々なステップメールのシナリオを設定できる「MAシナリオ作成」

- リードの確度に応じて、WEBサイトの表示コンテンツを変えられる「パーソナライズ機能」

MAツールを活用したリードナーチャリングにおいて特に重要なのは、「効果的なシナリオ作り」と「良質なコンテンツの継続的な作成」の2つだ。よりOnetToOneなコンテンツを継続的に作成し、シナリオとして活用することで、ホットリード化をより効率よく実現できるようになるだろう。

リードクオリフィケーションにおけるMAの活用方法

リードクオリフィケーションとは、リードジェネレーション・リードナーチャリングで獲得・育成したリードの確度を見極めるマーケティング業務のことだ。様々なマーケティング施策・手法で獲得したリードに対して、購入の可能性があるのかないのかを見極めてリードを選別する。

リードクオリティケーションの領域において活用できるMAツールの機能は、主に下記の3つである。

- リードのステータスや行動履歴にもとづいて点数付けを行える「スコアリング」

- リードがどの程度育ったかを数字で俯瞰的に把握できる「マーケティングファネル」

- ホットリードが自動で抽出され、営業にメール通知が届く「ホットリード抽出とアラート通知」

リードクオリフィケーションで重要なのは、ホットリードかどうかを判断する「判断材料」の条件の厳しさの設計である。条件が厳しすぎると質の高いリードである可能性はあるが、量が少なくなる。逆に条件が緩いと質の低いリードとなってしまう。この条件設定が非常に難しい。

MAツールのさまざまデータをうまく活用して、判断材料の条件を設計しなければならない。リードクオリフィケーションの判断材料については、下記のコラムで詳しく解説しているので、参考にしてほしい。

資料一覧