BtoBマーケティングでは、マーケティングオートメーションを活用しメールマーケティングによるリードナーチャリングが活発に行われている。リードナーチャリングの目的は、獲得したリードを育成し関係性を深め、購入の確度を高めていくことにある。しかし、「関係性が深まったのかどうか、確度が高くなったのかどうか」で悩むことが非常に多い。実際に、弊社にも下記のようなご相談をいただいている。

顧客とのリレーションシップの重要性も唱えられていますが、誰でも言われれば関係は薄いより、深いほうが良いよね!と思えると思います。私が、現在悩んでいるのは、どのような状態になったら深い関係といえるのか、関係性の深さを示す尺度をあらわせないかと考えています。

そこで、今回のコラムでは、「どのような状態になったら深い関係といえるのか?」に焦点を当て、マーケティングオートメーションのスコアリングについて、その活用方法をご紹介する。

資料一覧

スコアリングとは

BtoBマーケティングにおけるスコアリングとは?

スコアリングとは、自社の顧客やリードの企業情報(企業規模、年商、業種など)や個人情報(役職、権限の有無など)、行動(セミナー参加、問い合わせなど)に合わせて、スコア(点数)をつけ、購入の確度を数値化することをいう。

マーケティングや営業活動を展開すると、多くの企業の担当者が、さまざまな行動を起こし商談や案件が進行していく。その顧客やリード側の行動や各種情報に点数をつけて、購入の確度や、自社に対する興味度・価値を数値化するのがスコアリングだ。リードスコアリングや顧客スコアリングなどとも呼ばれている。

リードスコアリングはその名の通り、見込み客(リード)に対するスコアリングであり、顧客スコアリングは既存顧客に対するスコアリングとなる。

スコアリング項目とやり方の例

スコアリングの項目や簡単なやり方の例をご紹介する。例えば、IT企業が年商100億円以上の食品製造業をターゲットに生産管理や在庫管理、販売管理などのシステムを販売するケースで考えてみよう。

まずは、企業情報・個人情報のスコアリングの例だ。

- 業種が食品製造業なら+10点、他の製造業なら+1点

- 年商が100億以下なら+1点、100億以上なら+10点

- リードの部署が生産管理部門なら+20点、IT部門なら+10点、それ以外なら+1点

- リードの役職が役員レベルなら+20点、部長なら+10点、それ以外なら+1点

このように、自社が狙っているターゲットに近い企業であるかどうか、獲得したリードに意思決定権はありそうかどうか、関連する部門の担当者かどうかなどでスコアリングする。

スコアリングのやり方としては、手動で管理するなら、リード獲得した時点で名刺情報などをみながら手動でスコアリングするしか方法がない。MAなどを使って自動化する場合は、企業情報のデータベースと連動させることで企業情報のスコアリングはある程度自動化できるが、個人情報のスコアリングについては、自動化は難しい可能性がある。

MAのスコアリングについては、後述するが、ある程度スコアリングを自動化してくれるので、手動での工数増大を考えると導入を検討した方が良いだろう。

次に、行動のスコアリングの例だ。

- オンラインセミナーに申し込みしたら+5点、実際に参加したら+10点

- 資料請求したら+5点

- デモ依頼が来たら+20点

- 見積もり依頼、導入相談の申し込みが来たら+40点

- 導入事例ページをみたら+1点

- 契約までの流れのWEBページを見たら+5点

- メルマガを読んだら+1点

このように、営業やマーケティングに関連する行動に対してスコアリングしていく。この行動のスコアリングについてはMAでの自動化が可能で、行動に対して加点スコアを事前に設定しておけば、MAがスコアを自動計算してくれるようになる。

スコアリングの項目ややり方については、扱っている商材や営業シナリオによって異なるため、上記をヒントにどのようにスコアリングしていくのがよいか、事前に設計しておく必要がある。

資料一覧

スコアリングの目的

スコアリングの目的は、案件や商談の確度判断と優先度付けにあるといってよい。スコアが高いほど、確度が高い可能性があり、優先的に営業活動やマーケティング活動を展開できるようになる。このため、営業やマーケティングの生産性や効率の向上が期待できる。

スコアリングの主な手法

それでは、スコアリングの手法について、その手順を解説する。BtoB企業向けの手法をご紹介するのでぜひ参考にしてほしい。

ターゲットを決める

最初にやるのは、ターゲティングだ。スコアリングは企業情報に対してスコアリングするため、どんな企業に製品・サービスを売り込みしたいか?のターゲティングが重要になる。

企業情報については、業種、年商、従業員数などさまざまな属性項目があるため、その項目を条件化すればよい。例えば、年商100億円以上の食品製造業で、従業員は200人以上、といったイメージである。

この条件決めは、自社の優良顧客の企業情報を分析し、その共通点を把握できれば条件化するときの判断材料になるので、優良顧客の分析を行うと良い。

受注した顧客の過去の行動を洗い出し受注までの購買プロセスを具体化する

次に行うのは、購買プロセスの分析だ。スコアリングは顧客の行動に対してスコアリングするため、過去に受注した顧客の購買行動を分析することは非常に重要になる。

受注した顧客は受注前にどんな行動をしていたのか?をSFAなどのデータを分析し確認しよう。デモ依頼、トライアル、セミナー、資料請求、事例ページ閲覧などさまざまな行動をとっているはずだ。

こういった分析をすることで、どの行動に対してどのくらいの加点が必要なのかの判断材料になるだろう。

またこのとき、過去の顧客の購買行動からカスタマージャーニーマップを作成しておけば、スコアリングを活用したカスタマージャーニーマップによるリードのステージ管理なども可能になるだろう。

加点を設定する

企業情報や行動の分析ができたら、どのように加点するのかの加点を設定する。MAツールによってはデフォルトで加点の点数が設定されているツールもあるのでそれを参考にするのもよし、最大の加点点数を決めてから徐々に他の加点点数に展開していくのも良い。

例えば、受注に一番近い行動は、「見積もり依頼」であるとしよう。その場合、見積もり依頼が来たら+30点と決めると、それ以外の行動(資料請求やセミナー参加など)は30点以下の点数にするといった具合に決めていく。

こうすることで最大点数が判断基準となり、他の加点点数を決めやすくなるだろう。

運用開始とスコア判断ルールの策定

加点設定ができたら、いよいよ運用開始だ。スコアリングにより「累計スコア」や「スコア上昇率」といったさまざまな判断材料が手に入ることになる。累計スコアは過去のスコアの合計値で当然高い方が良いが、1年前にスコア100点で最近はほとんどゼロといったようなことも発生する。

スコア上昇率は、最近のスコアの上昇度合いのことだ。急激に数日間でスコアが上昇したというような場合は、購入検討のタイミングであるという可能性もあり、累計スコアが少なくてもホットリードの可能性もある。

このように、運用をしながら、スコア見てどのように判断するのかのルール決めを行っていくこととなるだろう。このあたりがBtoBは非常に難しい。

資料一覧

マーケティングオートメーションのスコアリングとは?

マーケティングオートメーションのスコアリングは、主に行動に対してのスコアリングを自動化してくれる機能のことだ。企業情報に対するスコアリングも自動化できるツールもあるが、メインはやはり行動に対するスコアリングである。

下記のようなスコアリングを自動的に行ってくれるため非常に便利である。

- オンラインセミナーに申し込みしたら+5点

- 資料請求したら+5点

- デモ依頼が来たら+20点

- 見積もり依頼、導入相談の申し込みが来たら+40点

- 導入事例ページをみたら+1点

- 契約までの流れのWEBページを見たら+5点

- メルマガを読んだら+1点

スコアリングの仕組みとしては、MAで作成したフォームでコンバージョンする、MAから配信したメルマガを開封するといったリードの行動によってスコアリングされる。WEBページ閲覧は、MAが個人情報とブラウザのクッキー情報を紐付けしており、その紐付けによりスコアリングが実現している。

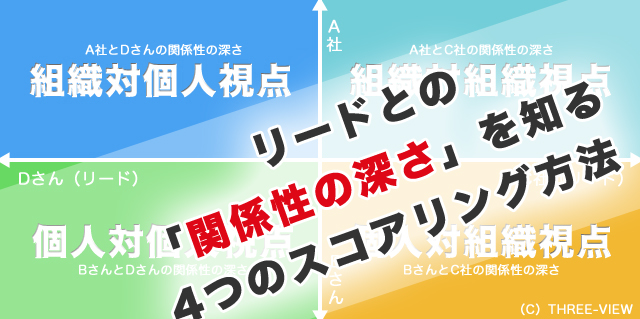

リードとの関係性の深さを測る方法

それでは、スコアリングを活用して、リードとの関係性の深さを測る方法について解説する。

マーケティングオートメーションのスコアリングを活用すれば、「スコアが高いかどうか」で「関係性が深いかどうか」を判断する材料が得られる。

しかし、実はそう簡単な話でもない。なぜなら、BtoBの場合は、リード個人との関係性の深さだけでなく、組織との関係性の深さも必要になるからだ。

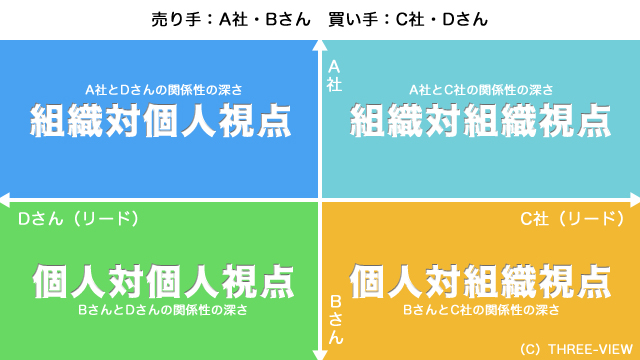

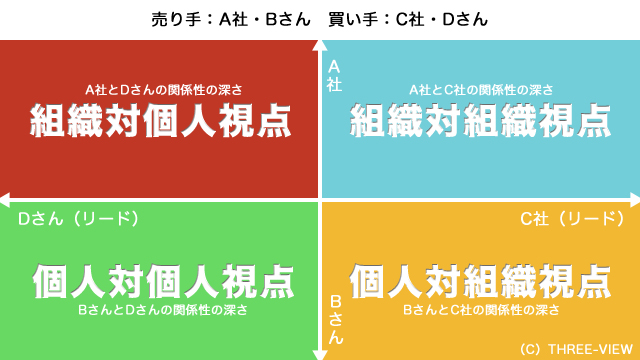

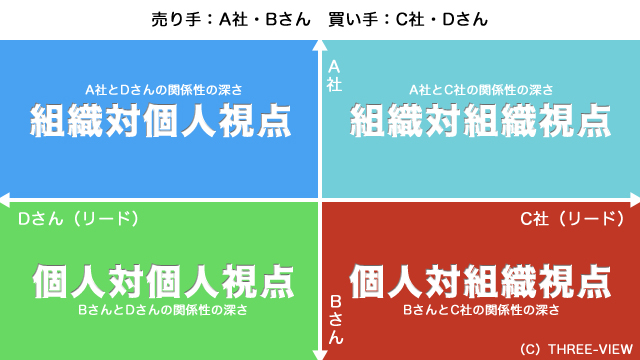

例えば、株式会社A社の営業担当Bさん(売り手)と株式会社C社の仕入れ担当Dさん(買い手)の場合で考えてみよう。この場合、BさんとDさんの関係性の深さだけでなく、A社とC社の関係性の深さも重要になる。

このように考えれば、BtoBの場合、リードとの関係性の深さは、下記の4つの視点で考えなければならないことがわかる。

では、この4つの視点の1つ1つについて詳細にご紹介しよう。

スコアリング視点「個人対個人」

これは、BさんとDさんの関係性の深さを示す視点である。マーケティングオートメーションのスコアリングで最も基本となる視点だ。この視点でのスコアリングは、Bさんが個別に送付したメールに対して、Dさんが反応(開封、クリック、CVなど)したかどうか?となる。

「Bさんからの個別メール」の「開封」や「メール内のURLクリック」をスコアリングすることで、BさんとDさんの関係性をある程度数値化できるだろう。Dさんからの個別返信メールの有無もスコアリングできれば、より関係性を数値化しやすくなるだろう。

スコアリング視点「組織対個人」

これは、A社とDさんの関係性の深さを示す視点である。Dさんが意思決定権者である場合、A社としては、Dさんとできるだけ関係を深めておくべきである。そうなると、A社の社員・関係者がDさんとどれだけ深い関係にあるか?がポイントとなる。

つまり、Dさんと関係の深い人間がA社の社内に何人いるか?が重要になるのだ。

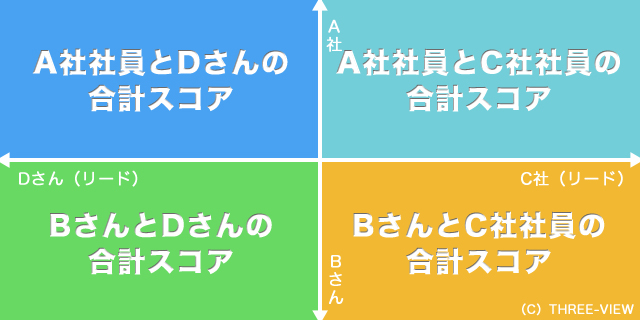

N:1の関係になるため、BさんからみたDさんのスコアのように、Bさん以外のA社の社員それぞれから見たDさんのスコアが必要になる。その上で、A社の社員のDさんに対するスコアの合計値が、A社とDさんの関係の深さを示すスコアになるだろう。

資料一覧

スコアリング視点「個人対組織」

これは、BさんとC社の関係性の深さを示す視点である。「組織対個人」の視点の真逆の考え方だ。BさんがC社の関係者とどのくらい深い関係を構築できているか?が重要となる。

Dさんが意思決定権者ではなく、担当者である場合、Bさんとしては、意思決定権のある方とも交渉を進めたいと考えるはずだ。その時、C社の関係者に対して、Bさんがどのくらい影響力を持つのか?がこの視点では重要となる。

つまり、Bさんと関係の深い人がC社に「何人いるか?」である。

1:Mの関係になるため、Bさんから見たDさんのスコアのように、Dさん以外のC社の社員のそれぞれのスコアが必要になる。その上で、C社の社員に対するBさんのスコアの合計値が、BさんとC社の関係の深さを示すスコアになるだろう。

スコアリング視点「組織対組織」

これは、A社とC社の関係性の深さを示す視点である。A社の社員がC社の社員とどれだけ関係が深いか?を示す。そのため、A社とC社の社員同士のスコアを全て合計したものがこの視点のスコアとなる。

スコアリング4つの視点

以上の4つの視点をまとめると下記のようになる。

マーケティングオートメーションで上記のようなスコアリングが実現できれば、「どのような状態になったら深い関係といえるのか?」の判断基準をスコアリングで作り出すことができるだろう。

容易にできることではないが、どこまでできるか、御社でも挑戦してみてはいかがだろうか?

資料一覧