BtoBマーケティングにおけるリードジェネレーション施策において、WEBサイトを活用したリード獲得は非常に重要な施策だ。しかしながら、BtoB企業においては、WEBマーケティングを推進するには様々な社内課題が発生する。

ここでは、2019年から弊社が独自に実施しているBtoB企業のWEBマーケティングの課題に関する調査結果をご報告する。これからWEB活用を強化したい、推進したいと考えている場合、今後、ここでご紹介するような課題が発生すると考えられるため、事前に策を検討しておくとよいだろう。

調査方法と概要

| 調査期間 | 2019年6月17日から2024年12月31日 |

| 調査方法 | 弊社WEBサイトによるアンケート調査。社名、名前、連絡先などの記入を必須としたため、BtoB企業以外(個人や個人事業主も含む)の回答は全て除外済み |

| 質問内容 | 自社のWEBサイト活用に関してどんな課題があるか?を質問 |

| 回答人数 | 438名 |

| 主な回答者 | BtoB企業の営業やマーケティングの担当者、責任者(主に、IT企業、製造業が中心) |

| 調査実施企業 | 株式会社ALUHA(ALUHAのBtoBマーケティングコンサルティングサービスの概要ページ) |

結果サマリー

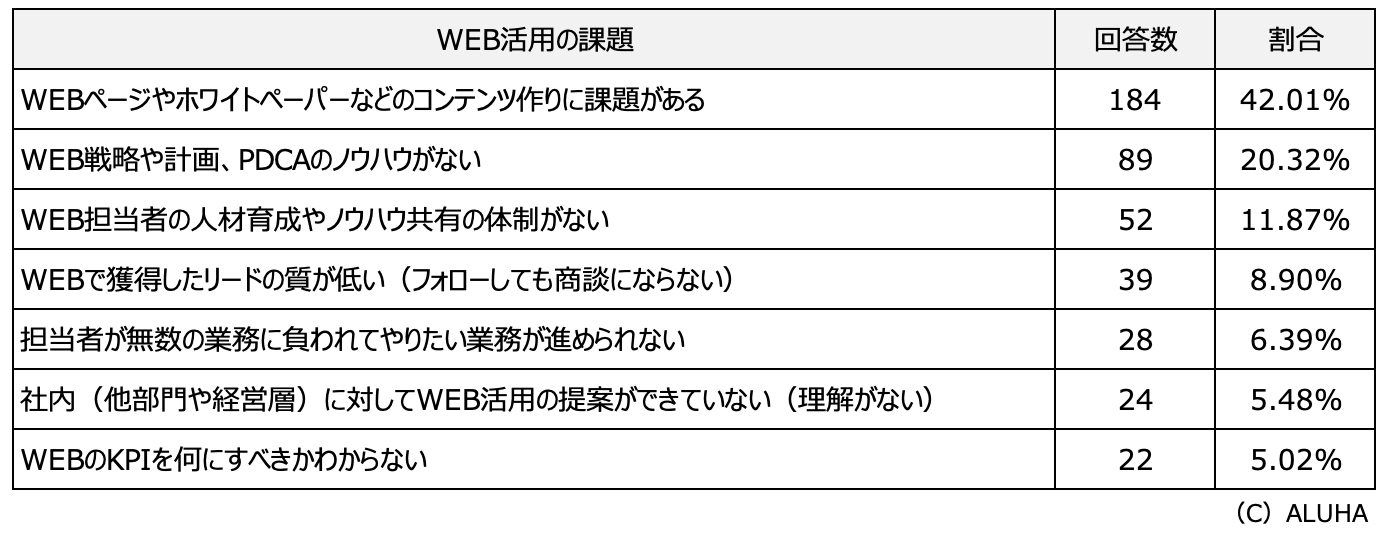

調査の結果は以下のとおりとなった。なお、各課題について、他のBtoB企業ではどのように課題解決に取り組んでいるのか?を詳しくお話しすることも可能だ。ご興味あれば、こちらから問い合わせいただければ、解決の取り組み例や成功例をお話ししよう。

BtoB企業のWEBマーケティングの課題調査(回答数:438名)

- 弊社の社名「株式会社ALUHA」と弊社のサービス名「BtoBマーケティングコンサルティング「THREE-VIEW」」の記載

- 本ページのURLへのリンクの記載

引用・転載に関する注意事項や事前確認については、こちらのページもご参照ください。

最も多いのがWEBページやホワイトペーパーといったコンテンツ作りに悩むBtoB企業が最も多い結果となった。具体的にどんな悩み・課題があるのか各課題別にその詳細をご紹介する。

WEBページやホワイトペーパーなどのコンテンツ作りに課題がある

コンテンツ作りに課題をもつBtoB企業の具体的な回答例としては以下のような回答があった。

- ホワイトペーパーの発行をはじめたばかりであり、活用方法についてはまだ手探り状態(人材育成業)

- まずは当社に関心を持ってもらうためにホワイトペーパーの作成を考えているが、顧客に読んでもらえるような作成方法が知りたい(IT企業)

- ホワイトペーパー製作の経験があるメンバーが限られている(IT企業)

- お客様毎に仕様が異なるカスタム製品のWEBコンテンツの作り方とネタ出しのコツ(部品製造業)

- WEBを活用したコンテンツマーケティングのネタの作り方(部品製造業)

- コンテンツを作成する際、やりたいことと実現性に乖離があって結局進まない(医薬品関連機器の製造・販売)

- 他部門にデジタルコンテンツ制作を依頼するときの人選と必要スキル(自動車部品製造)

- 顧客の検討フェーズに応じたWEBコンテンツ制作や配信(製造業)

- 社内の担当者にWebコンテンツ作成を依頼しても協力してくれない・後回しにされる(建築設計業)

「コンテンツを作れる人がいない」、「ネタ出しが難しい」、「他部門に協力しても進まない」、「読んでもらうための作成方法」といった課題があるようだ。WEBコンテンツは継続的な作成と改善が必要になるが、BtoB企業の場合は「コンテンツが専門的であること」「人材不足」といった理由から、こういった課題が発生するのではないかと考えられる。

以下のようなPDF資料が無料でダウンロードできます。御社の新規リード獲得のヒントになるかもしれないのでお気軽にお申し込みください。

リードがCVしたくなるホワイトペーパーの作り方を2つ(質重視のプロセスと量重視のプロセス)ご紹介!リード獲得の強化にお役立てください。

御社のWEBサイトで新規リードを獲得するための「WEB戦略のPDCAの回し方」をご紹介。WEBのKPIツリーのサンプルもあるのでPDCAをどう回すのかを具体的に学べます。

積水樹脂株式会社様、株式会社アシスト様、富士フイルムホールディングス株式会社様、株式会社日立ソリューションズ東日本様、山洋電気株式会社様、キヤノンマーケティングジャパン株式会社様などの製造業・IT企業の成功事例です。どんな取り組みをしてどんな成果が得られたのか?がわかります。

BtoB企業向けに新規リードを獲得するWEBの作り方3つの手順を具体例を交えながら解説した資料。WEBコンテンツ作成の勘所・コツがつかめます。

WEB戦略や計画、PDCAのノウハウがない

戦略立案や計画、PDCAに課題を持つBtoB企業の具体的な回答例としては以下のような回答があった。

- やりっぱなしになってしまっており、PDCAをまわせていない(IT企業)

- WEBサイトの改善PDCAを回していくにあたり、『見るべき指標』と『GA4を使用した指標の具体的な見方』(ファシリティマネジメント業)

- 人材が少ない中でPDCAの回し方がわからない。(メディア関連業)

- 新製品・新規事業のBtoBに特化したWEBマーケティング戦略の立て方(医薬品製造・販売)

- WEBマーケティングの計画立案の仕方が全くの素人(IT企業)

「戦略や計画の立て方がわからない」、「やりっぱなしになっていてPDCAが回せない、回し方がわからない」といった課題があるようだ。WEB活用はコンテンツを作って終わりではないが、「GA4が複雑でどの数値をみればいいかわからない」「専門家がいない」といった理由から、こういった課題が発生するのではないかと考えられる。

WEB担当者の人材育成やノウハウ共有の体制がない

人材育成やノウハウ共有に課題を持つBtoB企業の具体的な回答例としては以下のような回答があった。

- WEBマーケティングのコンピテンシーを強化する人材育成方法(BtoB消耗品製造)

- BtoBのWEBマーケティングに必要なスキルとその人材育成方法(金融業)

- バラバラなWEBマーケティング施策に一貫性を持たせる方法(IT企業)

- WEB担当者の施策を評価する評価規定の作り方(製造業)

- 効果につながるWEB施策を標準化しWEB担当者に浸透させる方法(IT企業)

「どんなスキルが必要なのか」「評価規定はどう作るか?」「施策の標準化と浸透」といった課題があるようだ。複数事業・製品を展開しているBtoB企業の場合、人事異動などの影響もうけて、WEB施策が担当者ごとでバラバラになる傾向がある。各事業・製品には、特性があるため、バラバラなWEB施策が悪いというわけでもないが、管理や評価、そして育成という観点から見れば大きな課題になるだろう。

WEBで獲得したリードの質が低い(フォローしても商談にならない)

質の高いリード獲得に課題を持つBtoB企業の具体的な回答例としては以下のような回答があった。

- ホワイトペーパーで獲得するリードの質と量のバランスが難しい(IT企業)

- ターゲット企業の抽出方法、有効なWEBアプローチ手法の立案、ホットリードの見極め(SaaS企業)

- お問い合わせ・資料請求以外に、どういう観点でホットリードを区別するか(IT企業)

- WEB経由で確度の高いリードを可能な限り多数引き当てたい(製造業)

- 確度の高いリードを獲得するための具体的な改善プロセスはどうすればいいか(物流業)

- CV獲得後のフォローを営業に依頼するが、なかなか対応してもらえない(IT企業)

「CVの件数を多くしても確度が低い」「獲得したCVの中からどのようにホットリードを判断するかがわからない」「質の高いリードを獲得するためのWEB改善プロセスがわからない」といった課題があるようだ。ある程度、WEB活用が進むとCV獲得件数も増加してくるが、「CVの量」を追求しすぎると、獲得したリードの質が低下することが多々発生する。そのため、量と質のバランスを考慮したWEB運用が求められることになる。

以下のようなPDF資料が無料でダウンロードできます。御社の新規リード獲得のヒントになるかもしれないのでお気軽にお申し込みください。

リードがCVしたくなるホワイトペーパーの作り方を2つ(質重視のプロセスと量重視のプロセス)ご紹介!リード獲得の強化にお役立てください。

御社のWEBサイトで新規リードを獲得するための「WEB戦略のPDCAの回し方」をご紹介。WEBのKPIツリーのサンプルもあるのでPDCAをどう回すのかを具体的に学べます。

積水樹脂株式会社様、株式会社アシスト様、富士フイルムホールディングス株式会社様、株式会社日立ソリューションズ東日本様、山洋電気株式会社様、キヤノンマーケティングジャパン株式会社様などの製造業・IT企業の成功事例です。どんな取り組みをしてどんな成果が得られたのか?がわかります。

BtoB企業向けに新規リードを獲得するWEBの作り方3つの手順を具体例を交えながら解説した資料。WEBコンテンツ作成の勘所・コツがつかめます。

担当者が無数の業務に負われてやりたい業務が進められない

業務推進に課題を持つBtoB企業の具体的な回答例としては以下のような回答があった。

- 社内にITやデジタルに精通した人材が少なく、業務負荷も高いためWEBコンテンツの構築が手探りの状態になっている(電子機器製造)

- WEB上での認知を高めより多くの新規リードを獲得したいが、 LP、SEO、リスティングなど色々あり優先順位がつけれていない状況で どのような施策を打てば有効的なのか?またそれを判断する材料は何か?(物流業)

- リード獲得の手段として、webマーケティングを実施する前提で、何からすべきか、具体的な優先順位(IT企業)

- 複数の事業あるがWEBマーケティングに割けるリソースは少ないとき、どのようにするか(製造業)

- 複数商材のWEBマーケティングを推進するときのTODOと推進手順(製造業)

「WEB施策の優先順位付け」「担当者が複数の製品や事業を掛け持ちしている」といった課題があるようだ。この課題は、特に複数事業・マルチプロダクトを展開しているBtoB企業に多くみられる。1人のWEB担当者が担当するWEBサイトの量が多くなるため、必然的に業務負荷が増大し、やりたいことができなくなるのだ。

社内(他部門や経営層)に対してWEB活用の提案ができていない(理解がない)

社内へのWEB活用提案に課題を持つBtoB企業の具体的な回答例としては以下のような回答があった。

- 社内におけるweb活用のメリットを理解してもらうために、どのようなフィードバックをすれば効果的なのか?(製造業)

- 営業活動におけるWeb活用の存在感や効果の示し方(IT企業)

- 古い営業スタイル(訪問・対面)から抜け出すためのWEB活用の第一歩(製造業)

- ニッチな事業領域でWEB活用の効果シミュレーションの仕方(製造業)

- WEB活用の社内啓蒙・上層部理解促進の進め方(製造業)

- スモールスタートで短期間でWEBの成果を出すWEB活用プロセス(製造業)

- WEB活用の興味を社内・他部門に浸透させていく方法(IT企業)

- WEB担当者に前向きな取り組み姿勢がなく下請け業務のようになっている(IT企業)

「WEBに対する理解がない」「WEB活用のメリットを浸透させる方法がわからない」「ニッチな製品でWEBが使えるのかを検証する方法がわからない」「WEB担当者が下請け業務化している」といった課題があるようだ。社内理解がないためWEB活用に対するリソースの割り当てが少なくなり、その結果できることも少なくなる。これにより、結果が出ず、WEB活用が全く浸透しないというジレンマを引き起こす。加えて、何かWEB活用を積極的に進めようとすると、「売上につながるのか?」という圧力もかかり、積極的な推進にストップがかかることも多い。そのため、「スモールスタートで短期間でWEBの成果を出すWEB活用プロセス」といったノウハウや方法論が重要になる。

WEBのKPIを何にすべきかわからない

KPI設定に課題を持つBtoB企業の具体的な回答例としては以下のような回答があった。

- 営業のリソースを軽くするWEBマーケティング活動を見える化方法、KPIの可視化方法とリソースの選択と集中方法(製造業)

- KGI/KPIの設定方法、軌道修正のタイミング・方法 売上目標からリード獲得数などをKPIとして設定していますが、現実とはかけ離れた目標設定になっているように感じています。(IT企業)

- 自社サービスのWEB集客におけるKPI設定方法とPDCAサイクルの回し方をゼロから組み立てる方法(製造業)

- WEBのKPIレポートの作り方(施策前後の成果の可視化のやり方)(IT企業)

- SNS, Web広告,リスティングなどを活用してランディングページに誘導し、CVを取っていく施策を行うにあたり 各施策ごとにどのようなKPIの設定をしたらよいか。(製造業)

「KPIの可視化」「KPIによるリソース活用方法」「KPIによるPDCAの回し方」「KPIの選び方」に課題を持つ企業が多い。複数事業・マルチプロダクトで、人材も少ないといったBtoB企業の場合、いきなり多くの業務をこなすことはできないため、リソースの選択と集中が重要になる。そのためのKPI選定と可視化手法を習得しておかなければ、なかなかWEBで成果を出すことが難しくなる。

以下のようなPDF資料が無料でダウンロードできます。御社の新規リード獲得のヒントになるかもしれないのでお気軽にお申し込みください。

リードがCVしたくなるホワイトペーパーの作り方を2つ(質重視のプロセスと量重視のプロセス)ご紹介!リード獲得の強化にお役立てください。

御社のWEBサイトで新規リードを獲得するための「WEB戦略のPDCAの回し方」をご紹介。WEBのKPIツリーのサンプルもあるのでPDCAをどう回すのかを具体的に学べます。

積水樹脂株式会社様、株式会社アシスト様、富士フイルムホールディングス株式会社様、株式会社日立ソリューションズ東日本様、山洋電気株式会社様、キヤノンマーケティングジャパン株式会社様などの製造業・IT企業の成功事例です。どんな取り組みをしてどんな成果が得られたのか?がわかります。

BtoB企業向けに新規リードを獲得するWEBの作り方3つの手順を具体例を交えながら解説した資料。WEBコンテンツ作成の勘所・コツがつかめます。

まとめ

BtoB企業のWEBマーケティングに関する課題をご紹介した。御社でもご紹介したような課題がすでに発生していることはないだろうか?また、今後、発生する可能性もあるだろう。今後、発生しうる課題の把握のためにも、本調査結果をぜひヒントにしてほしい。

弊社では、今後も課題調査を継続する予定だ。ある程度データが蓄積され次第、随時公開する。