BtoBデジタルマーケティングでは、さまざまな検索ワードで検索するユーザーを自社サイトによびこみ、そしてホワイトペーパーなどを活用してコンバージョンを獲得する。しかし、BtoBにおいては、「製品に直接的に関連しないワードでの流入」が多く発生し、なかなかリード獲得につながらないといった課題が発生する。実際に弊社のお客様からも以下のような相談が来ている。

そこで今回のコラムでは、製品とは直接的に関係のないワード(間接的には関係のあるワード)で流入してきた来訪者をリードとして獲得するための方法をご紹介する。

流入ワードの直接的と間接的関連性について

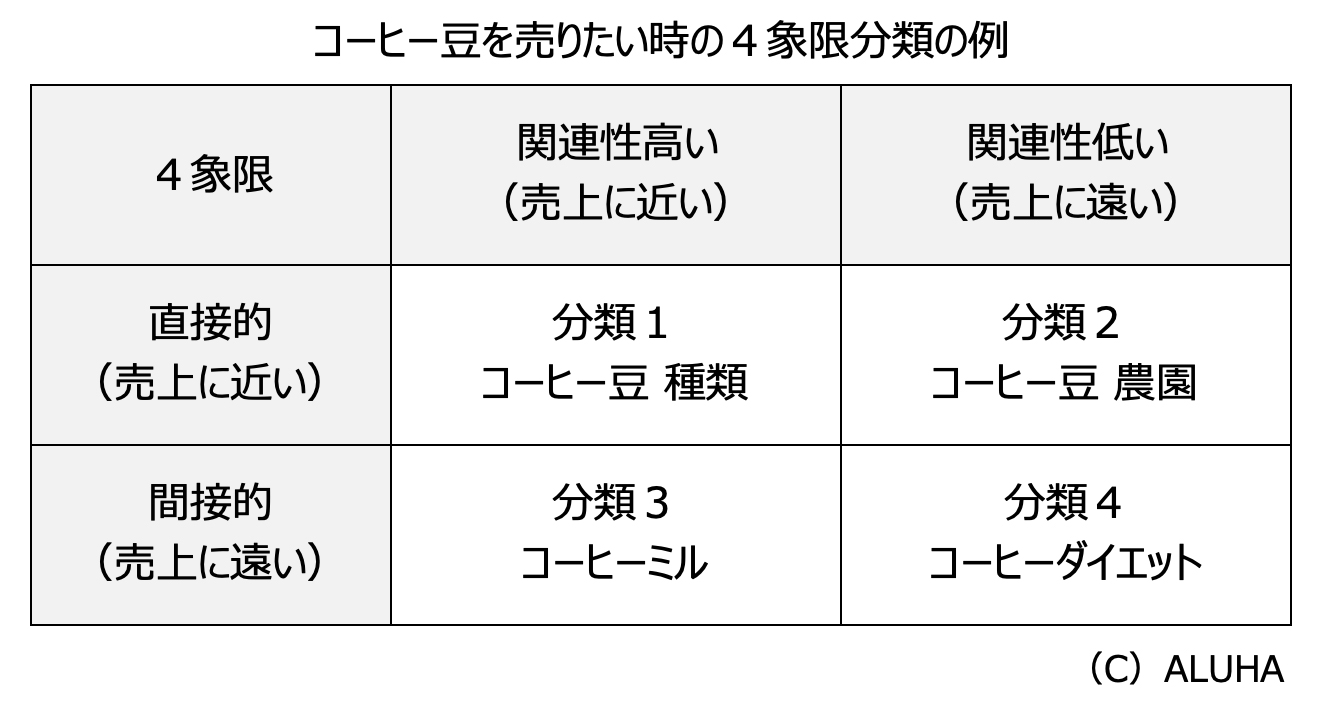

最初にSEOワードと製品の関連性について考え方を整理しておこう。BtoBでもBtoCでもSEO対策をする際には、必ず検索キーワードを選定する。その際、自社が売りたい製品やサービスとの関連性を考慮してキーワードを選定する。その選定方法は直接的・間接的な関連性という軸で分解すると、以下のような4象限に分解できる。

上記は、売りたい商品を「コーヒー豆」とした時の例だ。

直接的に関連性のあるワード(分類1)としては、「コーヒー豆 種類」「コーヒー豆 おすすめ」などが考えられる。売りたい商品と関連性も強く、かつ直接的なワードと言え、売上に近いワードである可能性が高い。

直接的だが関連性がない(低い)ワード(分類2)としては、「コーヒー豆農園」などが考えられる。コーヒー豆という直接的なワードはあるものの、検索意図としては豆の購入というよりは、農園を探している可能性が高く、売り上げからは遠くなってしまう。

間接的だが関連性のあるワード(分類3)としては、「コーヒーミル」などが考えられる。コーヒーミルは焙煎したコーヒー豆を粉砕する機械であるため、コーヒーミルを購入する人はコーヒー豆を購入する可能性が高い。直接的なワードではないものの、関連性が深いため売り上げにも近い可能性がある。

最後は間接的でかつ関連性もない(低い)ワード(分類4)だ。「コーヒーダイエット」などが考えられる。コーヒーというワードがあり間接的な部分はあるものの、検索意図は「ダイエット」であるため、コーヒー豆の購入からはかなり遠い。つまり、売り上げにも遠い。

BtoCの例で解説したが、BtoBビジネスにおいてもこのような分析は該当する。さらに、BtoBの場合、直接的に関連するワードはその種類も検索回数も少ないことが多い。これがBtoBのデジタルマーケティングを難しくしている要因の1つと言える。

間接的で関連性も低い場合のリード獲得について

では、関連性が低いワード(分類2、4)、もしくは間接的なワード(分類3、4)の場合、どのようにリード獲得すべきだろうか?またそもそもリード獲得すべきなのだろうか?

リード獲得すべきかどうか?

リード獲得すべきかどうか?でいうと、弊社は「すべき」と考えている。ただし、リード獲得できてもすぐに営業送客はしないという条件がつく。

なぜリード獲得すべきかというと、理由は2つある。

1つ目は、「リードナーチャリング」に引き渡しができるからだ。分類2、3、4のリードは売り上げからは遠いため、必ずリードナーチャリングが必要になる。そのため、育成対象としてリード獲得すべきであると考えている。

2つ目は、そもそもBtoBの場合キーワードが少ないことが多いからだ。分類1のワードがやりきれないほどある場合は、話は別だが、なかなかそのようなケースは少ない。そのため、どうしても分類2、3、4に手を出さざるを得なくなるのだ。

この2つの理由から弊社は分類2、3、4でもリード獲得すべきと考えている。御社ではどうだろうか?一度関係者で議論してほしい。

当然、分類1で充分なワードがある場合や、リソースなど問題で多くのSEO対策ができないという場合などは、リード獲得しないと決断するのもありだ。

どうやってリード獲得するのか?

分類2、3、4のリード獲得方法は、BtoBの場合はソリューションページやプロセス解説ページが効果的である。

ソリューションページとは、何かの課題を解決する方法を紹介するページのことだ。「課題定義と課題発生要因」→「解決の方法や手順」→「解決できた事例」という具合にページが構成されている。最初に「こういう理由でこんな課題発生していませんか?」と問いかけ、その後、その課題を解決する手順を紹介し、最後に解決できた事例を解説する。

プロセス解説ページとは、何かの目標を達成する手順を解説するページのことだ。「●●●を達成する10の手順」というようなページタイトルで、その手順を詳しく解説する。

BtoBの場合、分類2、3、4に該当するキーワードは「何かの課題を解決するためのワード」であったり、「何かの目標を達成するためのワード」であることが多い。そのため、ソリューションページやプロセス解説ページで解決策や手順を解説すると良い。

さらに、ソリューションページやプロセス解説ページでは、ホワイトペーパーにも誘導しよう。「さらに詳しい内容はPDF資料を請求してね」とフォーム誘導することで、CV獲得につながる可能性がある。

分類2、3、4は無数のワードが考えられるため、各ワードに対してソリューションページやプロセス解説ページを準備することで、さまざまなワードからCV獲得を狙うことができる。

ただし、売り上げには遠いというのが前提であるため、獲得したリードはリードナーチャリングを行い、継続的に接点を作り関係を深めていく必要がある。その点は注意してほしい。

まとめ

製品とは直接的に関係のないキーワード流入におけるリード獲得について解説した。ソリューションページやプロセス解説ページのサンプルが見たい場合は、実際の事例のサンプルをお見せすることもできるので、こちらからお問い合わせいただけたらと思う。

またそもそも、御社では分類2、3、4を狙うべきかどうか、議論をする必要もある。分類1と3だけ狙うなど絞り込むのもありだ。このあたりもしっかり検討してほしい。