BtoBマーケティングでは、マーケティング部門がさまざまな施策で獲得・育成したリードを営業部門に送客しても、「商談や受注にならない」「営業フォローが後回しにされる」といった課題が発生する。実際に弊社にも以下のようなご相談を数多くいただく。

- セミナー申込リードやWEBのコンバージョンリードのフォローを営業に依頼するが、なかなか対応してもらえない(IT企業)

- マーケティング部門でホットリードを抽出しても営業部門のフォロー率や商談化率が悪い(製造業)

そこで今回のコラムでは、マーケティング部門が獲得したリードを「営業部門がなかなかフォローしない問題」、「フォローしても商談や受注につながらない問題」について、解決のヒントを3つご紹介する。

なぜ営業連携がうまくいかないのか?

最初に、なぜ「営業部門がなかなかフォローしない問題」や「フォローしても商談や受注につながらない問題」が発生するのかについて考えてみよう。その要因の1つとして考えられるのは「リードの量と質に対する意識の違い」だ。

マーケティング部門は、展示会やセミナー、WEB、ホワイトペーパー、メディア、メルマガなどを活用して、リード獲得と育成を実行する。そのためマーケティング部門の社内評価は「リードがどれだけ獲得できたか?」や「どれだけのリードを育成できたか?」になりやすい。つまり、リードの量が評価基準になっている。御社のマーケティング部門も「量」を重視していないだろうか?

「量」を重視すると、どうしても「質」が悪化する傾向がある。「なかなか売れそうにないリード」や、「売れても小口案件になってしまうリード」も多く獲得することになるため、営業工数が増大する。

逆に営業部門はどうだろうか。営業部門は、当然、「売上」で評価されるため、「受注金額」が評価基準になる。そのため、「比較的すぐに売れるリード」や「売れたら受注金額(LTV)が高くなる可能性のあるリード」を非常に好む。つまり、質(受注確度)を重視しているのだ。

このようにマーケティング部門と営業部門では量と質のどちらを重視しているか?が異なるのだ。そのため、営業連携がうまくいかない。

営業連携の課題を解決する3つの方法

それではこの課題を解決するにはどうすればいいだろうか?量と質に対する意識を互いに合わせることで解決できる可能性があるため、以下の3つの方法が考えられる。

- 案1:リードの質で評価されるマーケティング部門に改革する

- 案2:受注件数で評価される営業部門に改革する

- 案3:質と量のバランスをマーケティング部門と営業部門で共有する

案1:リードの質で評価されるマーケティング部門に改革する

1つ目の案は、マーケティング部門の評価をリードの量ではなく、質に変更するというものだ。営業部門に目線を合わせる形だ。

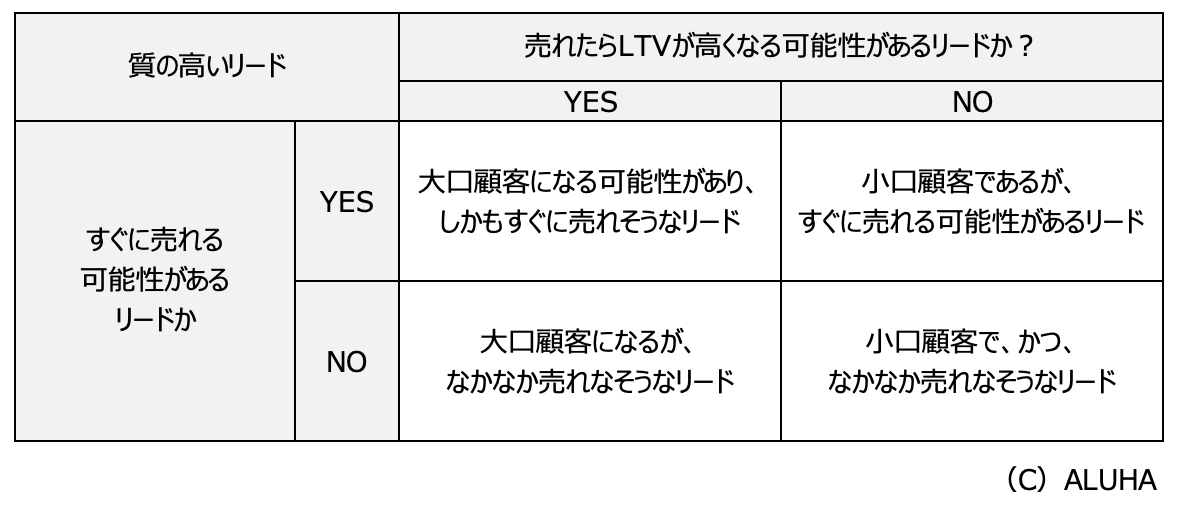

質に変更するには、「質の高いリードとはどのようなリードか?」を定義し、その状態になったリードを営業部門に送客する必要がある。では、質の高いリードとはどのようなリードなのだろうか?

その定義に以下の表を活用してほしい。

質の高いリードの定義を決めるマトリックス

上記表のようにリードを分類したとき、御社にとって質の高いリードとはどの分類に入るだろうか?最も質が高いと言えるのが左上、そして最も質が低いのは右下だ。

左上だけを狙うマーケティング施策を展開するのも良いし、左上と右上を狙うマーケティング施策を展開するのも良い。重要なのは自社にとって質の高いリードはどのリードか?である。

営業部門とも相談し、自社にとって質の高いリードはどのリードか?を社内で定義しておこう。そうすれば、質を狙ったマーケティング施策も具体化しやすくなるだろう。

案2:受注件数で評価される営業部門に改革する

2つ目の案は、営業部門の評価を受注金額ではなく、受注件数に変更するというものだ。営業部門がマーケティング部門に目線を合わせる形だ。

受注件数を営業部門の評価にすると、1000万円の商材を1社に売った営業よりも、10万円の商材を50社に売った営業の方が評価されることになる。そのため、件数重視の営業活動となり、リードの量を重視するマーケティング部門と相性がよくなる。

しかし、受注件数で評価する場合は、「すぐに決まりやすい小口の顧客」を狙う傾向が強くなってしまい、大口顧客を逃す可能性がある。また件数重視の営業は、件数の増大に比例して営業工数も増加する。人手不足の時代にはそぐわない可能性もあるだろう。

それでも、マーケティング活動で大量のリード獲得や育成ができているなら、営業の評価を受注件数に切り替えるのはやってみる価値はあるだろう。

案3:質と量のバランスをマーケティング部門と営業部門で共有する

3つ目の案は「質と量のバランスを重視する」という案だ。手順としては以下のような流れになる。

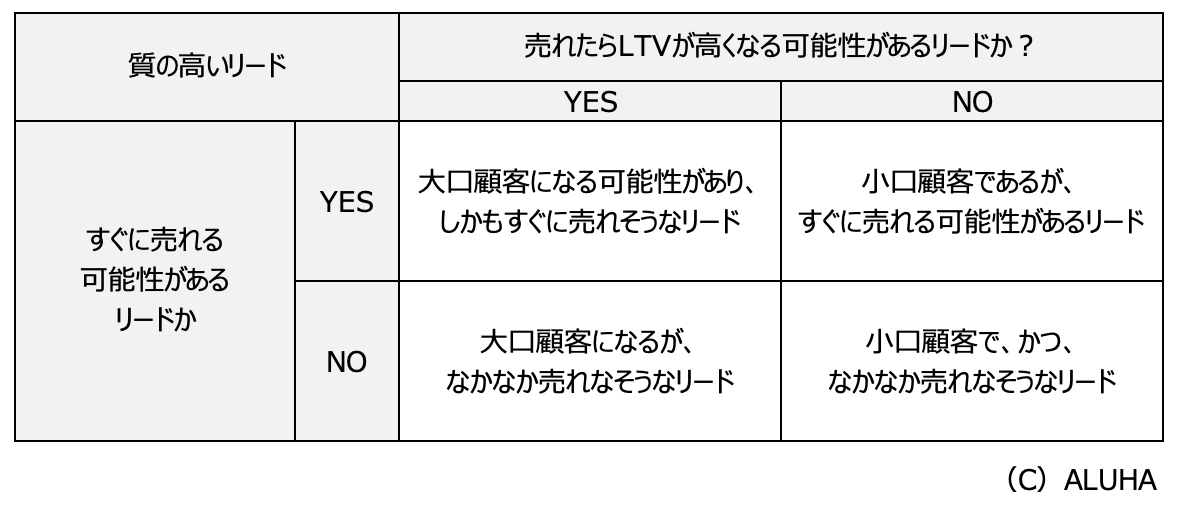

最初に、案1同様、以下の表をベースに「自社にとって質の高いリード」を定義する。どんな条件をクリアしているリードが質が高いと言えるのか?を以下表をベースに具体化する。

質の高いリードの定義を決めるマトリックス

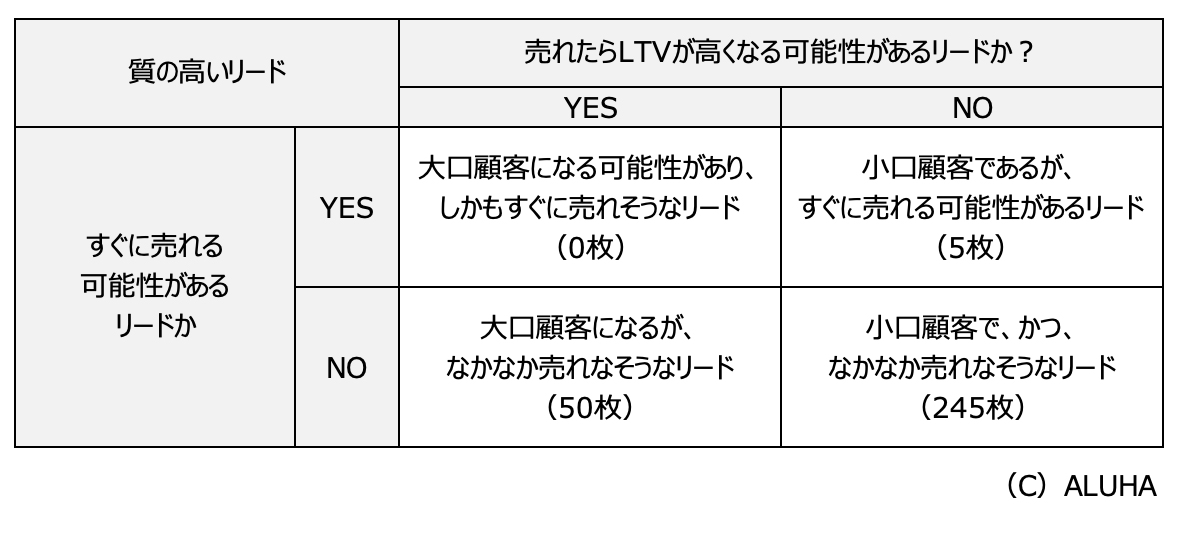

次に、実際に今まで通りセミナーや展示会などのマーケティング施策を展開し、リード獲得を行う。このとき、獲得したリードが「自社にとって質の高いリード」に該当するかどうかを数値で確認する。例えば、展示会に出展し、300枚のリードの名刺データを獲得できたとしよう。そして「自社にとって質の高いリード」に該当するかどうかを判断した結果、以下表のようになったとする。

質と量のバランスの可視化例

名刺交換の際に得られた情報のみで判断することになるため、多少のデータの誤差はある可能性はあるが、このように数値化すると、質の高いリード(左上)が全くいないということがわかる。

こういった数値化をさまざまなマーケティング施策を展開するたびに営業部門と共有し、獲得したリード、育成したリードがどんな状況なのか、そして全体のバランスはどうなのかをわかるようにする。

これが、質と量のバランスを共有する方法だ。

この方法の良い点は、「リードの量が取れた施策は何か?」「質の高いリードが取れた施策は何か」がわかるようになることだ。マーケティングの効果分析の判断材料となるため、メリットは大きい。

さらに、営業部門から見れば、自部門の状況に合わせて、どのリードを重点的にフォローするかの調整ができるようになるのもメリットだ。

営業のリソースがカツカツのタイミングであれば、左上を重点的にフォローすればよいし、多少余力があれば、右上や左下もフォロー対象に入れると良い。

このリードの質と量のバランスを可視化するという方法を弊社では、バランスベースドマーケティングと呼称しており、以下に入門書を作成しているので、興味あればダウンロードして確認してほしい。

バランスベースドマーケティングとは?ABMやLBMとの違いも解説

まとめ

BtoBマーケティングの営業連携の課題を解決する3つの方法をご紹介した。

- 案1:リードの質で評価されるマーケティング部門に改革する

- 案2:受注件数で評価される営業部門に改革する

- 案3:質と量のバランスをマーケティング部門と営業部門で共有する

もし質と量の意識のズレが原因で営業連携がうまくいっていない時は、ぜひこの3案の中から御社に合う方法を選んでいただけたらと思う。